|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > BX-150 |

|

Nakamichi BX-150 |

| 1983年 定価89,800円 |

| Nakamichi BX-150は、1983年11月に発売された2ヘッド・シングルキャプスタンのカセットデッキです。 海外にも輸出されており、アメリカ・カナダ・オーストラリアはBX-150、ヨーロッパ仕様はBX-150Eとして販売されました。 ナカミチは1970年代から広告の中にも、「マニア向け」という言葉を入れるように、オーディオマニア用の高額カセットデッキをメインに販売してきました。 1982年には名機「Dragon」(278,000円)を発売するとともに、BX-1(59,800円)とBX-2(79,800円)を発売し、売れ筋の価格帯にいわゆる中級機を投入しました。 BX-150はそのBXシリーズの第3弾となるカセットデッキで、他のメーカーでは「上級機」となる89,800円の価格帯に投入されました。 ライバル機はAIWA AD-FF70、AKAI GX-F71、DENON DR-9、Pioneer CT-A7、SONY TC-K555ES、TEAC V-800X、Victor DD-V8など。 BT-150の録再ヘッドはセンダストを使用した「RP-2G型」を搭載。消去ヘッドはコアにフェライトを使用したダブルギャップ型の「E-2D」を使用しています。 メカは自社製ではなく「三協」あたりから供給を受けたメカです。キャプスタン駆動はDCサーボモーター、リールとメカの駆動はDCモーターを使用した3モーターのメカで、当時の中級機でよく使われていたタイプのメカです。 カタログの宣伝文句では、「フラッター」の除去にポイントを置いている書かれていましたが、ワウフラッターの測定値は、0.06%(WRMS)と1970年代前半のデッキなみに悪いです。またナカミチ独自の「サイレントメカニズム」と書かれていましたが、他社製のメカですので、当然オリジナルではありません。 録音アンプはDCアンプとして、録音アンプからヘッドまでの間のカップリングコンデンサーを排除することで歪の発生を抑え、低域の位相まわりの防止を行っています。 録音・再生回路には直流成分と交流成分にそれぞれ別々のNF(ネガティブフィードバック)をかけた「Double NF回路」を採用して、コンデンサーで発生する歪を抑え、直流安定度を高めています。 ノイズリダクションシステムはドルビー BタイプとCタイプを搭載しており、MPXフィルターも装備していました。 テープポジションは他社ではイコライザーとバイアスを同時に切り替えられましたが、BX-150では個別に切り替えが必要。イコライザーは70μsと120μの切り替え。バイアスはノーマル(EX)、クローム(SX)、メタル(ZX)の3段です。 その他の機能はメモリーストップやリピート、タイマー録音などで、プログラム機能はありません。 BX-150の価格は89,800円ですが、当時この価格では3ヘッド、クローズドループ・デュアルキャプスタンが主流。2ヘッドでシングルキャプスタンでは、見向きもされません。 またメカ、ヘッド、回路など実際の中身は、せいぜい他社の59,800円クラス相当で、「ナカミチ」のブランドイメージが無ければ、まったく売れなかったと思います。 テープデッキのメーカーといっても、メカ、コンデンサ、抵抗、トランス、ドルビー用のIC、ボリューム、スイッチなど、部品の多くは社外から購入している訳で、たくさん買わなければ調達コスト(部品代)は安くなりません。 ところがナカミチには量販モデルが少ないため、数を発注できず同じ部品を他社よりも高く買わなければなりません。そのため生産コストが高くなり、このような価格になったのだと思います。 ナカミチは翌1984年に、デザインがそっくりなZX-5(128,000円)を発売しますが、こちらはクリスタロイの3ヘッドに、ダイレクト・ドライブメカで、中味の回路もまるっきり違います。 2年後の1985年にBX-125を69,800円で発売しますが、これはBX-150から一部の機能を落としたモデルで、中味はBX-150とほとんど同じです。 BX-150を値下げしたくても流通在庫が残っているので、型番を小さくして下位モデルのように見せかけたのだと思います。(当時のオーディオメーカーではよく行われる手法です。) (音質について) 細かい音は出てきますが、でも解像度がやや悪いのが気になります。 レンジの狭さや音が軽さ、低音が出ないなど、他社の59,800円クラスと同じいうか、中味相応の音です。他社のこのクラス(89,800円)と比べると、いろいろな部分で見劣りしてしまいます。 現在、BXシリーズはナカミチの中古デッキの中では、安価に入手できるモデルですが、ナカミチらしさを知るためには、もう少し上の機種を入手しないと難しいかもしれません。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| デザインは当時としては先進的なセンターメカレイアウト。これにタテ型のFLレベルメーターとスライドボリュームを組み合わせたもので、なかなかカッコ良いです。 カラーバリエーションはブラックとシルバーの2色。ブラックといっても「つや消し」ではなく、少しメタリックがかかっています。 翌年発売されたZX-5とそっくりですが、ボディサイズも同じなので、BX-150のフロントパネルとシャーシをベースにしてZX-5を作ったようです。 フロントパネルのレイアウトは左側に電源スイッチ、留守録用のタイマースイッチ、ヘッドホン端子。イジェクトボタンの下には電子カウンターとメモリーストップと。 カセットホルダーの右側にはドルビーインジケータとFLレベルメーター。その隣は出力用と録音レベル用のスライドボリューム。 一番右にはドルビーノイズリダクション。バイアスとイコライザーが独立したテープポジションの切り替えスイッチは、バイアスがノーマル(EX)、クローム(SX)、メタル(ZX)の3段。イコライザーは70μsと120μです。そしてMPXフィルターのスイッチがあります。 ホルダーの内部にはカセットテープの残量確認用の照明がなく、反射板が付いているだけです。暗いのでテープの残量は見にくいです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

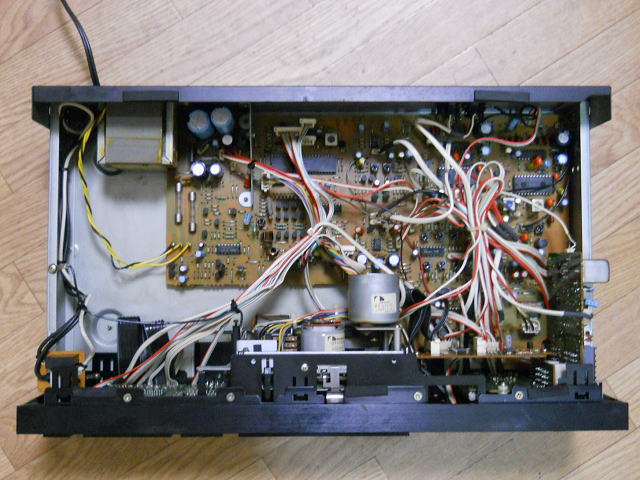

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは鋼板製。サイズは幅が430mm、奥行は250mmで、これはビギナークラスのデッキのサイズです。 キャビネットの奥行が無い分、基板も小さくパーツを減らした簡略化した回路になっています。 メカはセンターメカですが、トランスや基板の配置を見ると、1980年代後半の重量バランスや重心を考えての配置ではなく、単にデザイン上の問題のようです。 メカの後ろは左側に電源トランス。基板は左側から電源回路、システムコントロール回路。右側には録音と再生回路があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスは、リーケージフラックス(磁束漏れ)対策として、金属製のカバーが取り付けられており、基板へ伝わる振動を減らすために、リアパネルに固定されています。容量は31V・19VA。 電源回路は貧弱です。電解コンデンサはSHOEI製の25V・4700μFなどが使われています。電源ケーブルは並行コードです。ヒューズは2A・250Vが2本。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (システムコントロール回路) | |||||||||||||||

| ロジックメカのキー操作などを制御するシステムコントロール用のマイコンは、ナカミチのマークが付いていますが、東芝製の4bitマイコン「TMP-4315BP」です。 他にICはNEC製のNORゲート「μPD4071BC」、NANDゲート「μPD4011BC」などがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド) | |||||||||||||||

| ナカミチというとハードパーマロイ系の「クリスタロイヘッド」が有名ですが、このBX-150に使われている録再ヘッドはセンダストヘッドです。 センダストヘッドは1978年にメタルテープが登場した時には、特性の良さと摩耗の少なさから各社に採用されました。 ナカミチのメタルテープへの対応は、上級モデルにはクリスタロイヘッドを搭載し、下級モデルにはセンダストヘッドを搭載するという構成でした。 センダストは特性や耐摩耗性が良かったものの、実際に使うとなると腐食対策で添加物を加えなければならず、これが音質にマイナスに働きました。また加工が難しいためコストが高いという問題がありました。 1980年代に入るとコストが高い割には、音質がそれほどでも無いということで、各社はセンダストヘッドから撤退を始めます。 SONYとKENWOOD、TEACはアモルファスヘッドを導入。テクニクスとLo-Dはハードパーマロイに戻しますが、これはもしかするとナカミチの「クリスタロイヘッド」の影響があったかもしれません。 BX-150に搭載されたセンダスト製の録再ヘッドは、ギャップ幅1.2ミクロンの「RP-2G型」です。消去ヘッドはコアにフェライトを使用したダブルギャップ型の「E-2D」を使用しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (メカ) | |||||||||||||||

| メカはナカミチの自社製ではなく三協製あたりのメカです。キャプスタン用のモーターはDCサーボモーターで、リール用とメカ駆動用はDCモーターとなっています。 キャプスタン用のモーターにはサーボ回路が内蔵されており、穴の中にはスピード調整用のボリュームがあり、ドライパーで調整できます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (録音・再生回路) | |||||||||||||||

| 録音・再生の基板は左右独立のMONO構成。ノイズリダクションシステムは録音と再生回路で兼用しています。 ノイズリダクションシステムはドルビー BタイプとCタイプを搭載しています。 回路には「TEA0652」と「TEA0654」の2つのICがあります。 ドルビー回路の本体は「TEA0652」です。「TEA0654」(NE654)は「TEA0652」と組み合わせて使うICで、プリアンプと電子スイッチを内蔵しています。 電解コンデンサはSHOEIや松下電器製が使われています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| リアパネルの入出力端子はRCA端子で入力と出力(可変)が各1系統です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

Nakamichi BX-150のスペック

| 形式 | 2ヘッド・3モーター |

| テープ走行 | シングルウェイ |

| 駆動方式 | シングルキャプスタン |

| キャプスタン モーター |

DCサーボモーター |

| ヘッド | 録音再生ヘッド センダスト RP-2G型 消去ヘッド フェライト E-2D |

| ノイズ リダクション |

ドルビーB、ドルビーC |

| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(-20dB) |

| S/N比 | ドルビーC メタルテープ 68dB以上 ドルビーB メタルテープ 62dB以上 |

| 高調波歪率 | メタル、クロムテープ 1.0%以下 ノーマルテープ 1.2%以下 |

| ワウ・フラッター | 0.06%以下(WRMS) 0.11%以下(Wpeak) |

| チャンネル セパレーション |

36dB |

| クロストーク | 60dB |

| 消費電力 | 17W |

| 外形寸法 | 幅430×高さ100×奥行250mm |

| 重量 | 5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |