|

||

| TOP > 使っているオーディオ > チューナー > TRIO KT-6005 |

|

TRIO KT-6005 |

| 1972年 定価49,800円 |

| TRIO KT-6005は1972年4月に発売されたFM/AMチューナーで、同年のグッドデザイン賞を受賞したモデルです。 当時のTRIOのチューナーのラインアップはKT-8005(70,000円)、KT-4005(37,500円)、KT-4005(33,800円)で上から2番目という位置づけ。また「HI-ATC」(ハイアタック)シリーズという名称で、プリメインアンプKA-6004(69,800円)とペアを組むチューナーでもありました。 KT-6005はクラスとしては中級機ですが、1970年代のはじめはオーディオ(当時はステレオと呼ばれていました)は贅沢品。1972年の大卒の初任給は52,700円なので、庶民的な感覚からすれば高級品とも言えるものでした。 ただ、その贅沢品へのあこがれが急速な賃金の上昇とあいまって、1970年代後半からのオーディオブームの原動力となりました。 KT-6005はFM電波のクオリティを、そっくり再現する「音質重視設計」をコンセプトに置いたチューナーです。 この音質改善のために投入されたのが、「ダブルスイッチング・デモジュレーター方式」と呼ばれる回路です。 これは主スイッチング回路で生じた漏れ信号を、同一の補助スイッチング回路で打ち消すというもので、これによりSCAフィルターの高域周波数への悪影響や、IF段でのセパレーションの悪化を防ぎ、S/N比や歪み、定位などの改善をはかっています。 300kHzの間隔でのFM多局化時代を見据えて、受信性能を向上させるためにRF段やIF段を強化しています。 実用感度の向上のために、低雑音のデュアルゲートFETとRF増幅2段を採用。周波数特性を改善するために、19kHzで40dB以上、19kHzからは34dB以上の減衰量を持つ高性能ローパスフィルターを搭載しています。 MPX部にはコイルとコンデンサーをチップに収めたLC型キャリアリーク・フィルターにより、SN比とほぼ同じ割合のキャリア・サプレッション(搬送波抑圧比)を得ています。 また安定した受信のため、コイルの構造や巻き方を変更し、コアの配合剤の調整するなと温度特性に優れたパーツを使用しています。 KT-6005の取扱説明書はKENWOODのサイトから入手できます。 (音質について) 1980年代に登場した高音質のシンセサイザーチューナー、Pioneer F-120などと比べると、レンジや解像度は低いですし、左右のセパレーションも悪く感じます。 1970年代後半~80年代前半にかけて、チューナーの受信性能や音質は大きく進化しているので、細かい部分で聞き比べると、差が出るのは仕方ありません。 ましてや1980年代のシンセサイザーチューナーは、現在販売されているチューナーよりも、はるかに音が良く、解像度やスピード感もある現代的なサウンドです。 それに対しKT-6005はウォームトーンでアナログ的。少しベールのかかったような音は「ヴィンテージ・チューナー」を彷彿とさせます。 でも、音楽を聴くという部分では、表現力はしっかりとしており、そういう部分では意外と大きな差はないのかもしれません。 また聴き疲れない音なので、放送を長い時間聴くのにも向いています。今はFM放送をエアチェックするという人も少ないでしょうから、ふつうにFMを聴く分には問題はないかと思います。 今となっては、このアナログな音と、少し怪しげな緑色に光るスケールやメーターなどのデザインが、KT-6005の持ち味。 昼下がりにコーヒーのブルーマウンテンを飲みながら、NHKのFMでクラシックを聴くのが、最高の使い方かもしれません。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| フロントパネルは周波数直線型バリコンを採用したことにより、周波数スケールが等間隔目盛となっています。その下にはシグナルメーターとチューニングメーターがあります。 操作スイッチは丸形ボタンで統一されています。左側に電源スイッチとレベルコントロール。右側にはFM(AUTO/MONO)とAMのバンド切り替えボタン。MPXフィルターとミューティングのボタンがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

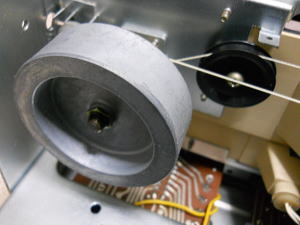

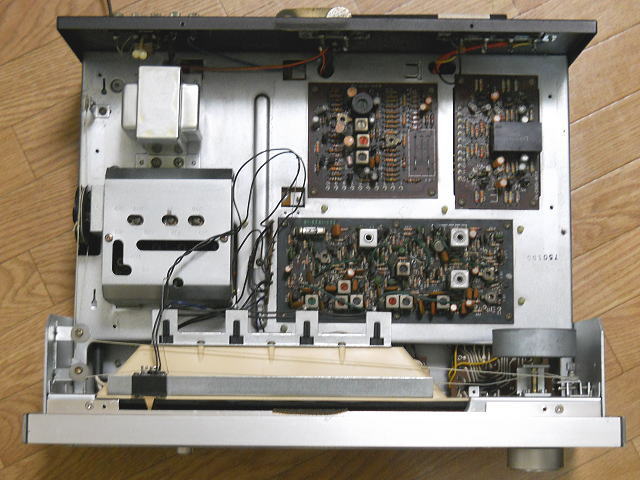

| (キャビネットと内部について) | |||||||||||||||

| キャビネットは鋼板製で、サイドパネルにはサイドウッドが付きます。天板には放熱用のスリットがありますが、ほこりの防止と輻射波などの対策を兼ねてシールド板が設置されています。 内部は左側にカバーの付いたフロントエンドと電源回路(トランスだけ上にあり、下面に回路があります)、右側にはIF段、MPX、フィルターや出力などの回路があります。 ICによる集積化が進む前なので、回路はディスクリート構成です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

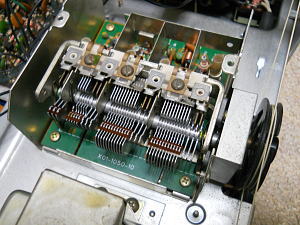

| (フロントエンド) | |||||||||||||||

| FM4連バリコンで、容量が直線的に可変できる周波数直線型バリコンを搭載。RFアンプは2段で、低雑音のデュアルゲートFETを採用して、実用感度を向上や安定した受信を実現しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

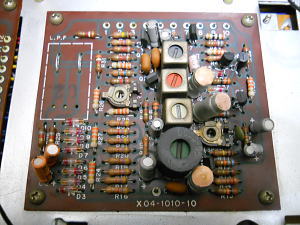

| (FM復調 IF・検波回路) | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ステレオ復調 MPX回路) | |||||||||||||||

| MPX部にはトリオ独自の「ダブルスイッチング・デモジュレーター方式(D.S.D.)」を搭載し、ステレオセパレーションの向上をはかっています。 内容的には主スイッチング回路と補助スイッチング回路の出力を左右対称とし、さらに逆位相をとって、両方のスイッチング回路の出力を加えて漏れ信号を打ち消しています。この補助スイッチング回路の前には位相補正回路を搭載して、主信号と漏れ信号の位相を合わせており、いわゆるフィートバック回路となっています。 これにより、IF段で発生した主信号と補助信号の位相ずれや、SCAフィルター※への干渉を防止しています。 またLC型キャリアリークフィルターを搭載しており、キャリアサプレッションを改善しています。 ※SCA(Subsidiary Communication Authorization)は、当時アメリカで行われていたFM多重放送サービスで、後に日本でも「VICS」などで利用されました。SCAはサブチャンネルですが、FM のメイン放送に干渉することがあり、それを防ぐためにSCAフィルターが搭載されていました。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (アンテナ端子・AMアンテナ・出力端子) | |||||||||||||||

| アンテナ端子はFM用が75Ωと300Ω。AM用はバーアンテナと外部用端子があります。 出力端子はラインアウトとTAPE REC、その他にFMマルチパス出力があります。 FMマルチパス出力は、別売のオーディオ専用オシロスコープ(KC-6060)や、一般のオシロスコープと接続するための端子で、オシロスコープでマルチパス歪みの波形を確認しながら、外部アンテナの方向を合わせるためのものです。 リアパネルの右下にはヒューズ(1A)とAC 100Vと117Vの切替スイッチがあります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

TRIO KT-6005のスペック

| FM | 受信周波数 | 76MHz~90MHz |

| 周波数特性 | 50Hz~15kHz | |

| 実用感度 | 1.5μV(84MHz・IHF) | |

| 歪率 | 0.3% | |

| 実効選択度 | 80dB(IHF) | |

| S/N比 | 70dB | |

| ステレオ セパレーション |

45dB(400Hz) 38dB(100Hz~8kHz) |

|

| イメージ妨害比 | 90dB | |

| IF妨害比 | 100dB | |

| AM抑圧比 | 60dB | |

| キャプチャーレシオ | 1.3dB | |

| AM | 受信周波数 | 520kHz~1610kHz |

| 実用感度 | 13μV(IHF) 300μV/m(バーアンテナ) |

|

| 選択度 | 35dB | |

| S/N比 | 50dB | |

| イメージ妨害比 | 70dB | |

| IF妨害比 | 70dB | |

| 歪率 | 1% | |

| 消費電力 | 20W | |

| サイズ | 幅435×高さ153×奥行300mm | |

| 重量 | 8.9kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |