|

||

| TOP > いろいろなCD > 高音質CD |

CDの20bit・24bitマスタリング・リマスター

| 1982年にCDプレーヤーが発売された時には、まだDACの能力が弱く、何とか16bit・44.1kHzのCDの音楽信号(データ)を再生していました。技術の進歩はとても早く1988年には普及機でも20bitや1bitのDACが搭載されるようになります。 またピックアップやサーボ回路の高精度化、振動対策、コンデンサやクロックなどのパーツの高品質化も行われていきます。そうなるとCDプレーヤーから見るとCDの16bitデータは物足りない存在となり、高音質化にはCDの規格そのものが、足かせとなってしまいました。 1990年代に入ると「PRo-Bit」「ALPHAプロセッサー」「レガートリンク・コンバージョン」などの波形再生技術がCDプレーヤーに搭載され、CDの16bitに記録される時にカットされた音楽信号を再生するという、いわば「16bitの壁」を越える仕組みが開発されます。 レコード会社側でもビクターやSONYなどが16bitのCDに、20bit相当の音楽信号(データ)を記録する技術を開発します。これにより20bitでマスタリング作業ができるようになり、CDの高音質化がはかられます。 国内外のレコード会社が同種の技術を開発し20bitCDを発売しました。その後、24bitでマスタリンクしCDに信号を収める技術も開発され、「24bitリマスター」をうたい文句に、CDが次々に発売されていきます。 技術が進みCDが高音質になったといっても音源はさまざまです。「xrcd」のようにオリジナル・マスターにこだわるものもあれば、マスターの状態が悪いために「修復」をかけたもの。リマスターのためにデジタル化したが、それだけでは物足りずに音の「復元」と称して処理を行うもの。ロックなどでは現代風のサウンドに「アレンジ」するため、特定の楽器やフレーズのみ音圧(音量)を大きくしたり、イコライザーによって高音・低音を極度に強調しているものまであります。 「修復」「復元」や「アレンジ」の場合は、マスタリング・システムの善し悪しに関わらず、エンジニアの腕(技量)やレコード会社のポリシーによって、オリジナルのイメージとまったく変わってしまうものもあります。それを許容するファンもいれば、受け入れないファンもいるため、リマスターが行われる度に「善し悪し」の議論が起きます。またアーテイスト側もリマスターに不満を持っている場合があり、作品のリマスターを認めなかったり、自らがリマスターの作業に加わる場合もあります。 |

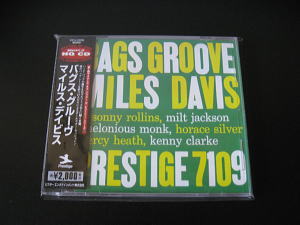

| ビクター 1993年 | ||||

|

20bit K2スーパー・コーディング |

|||

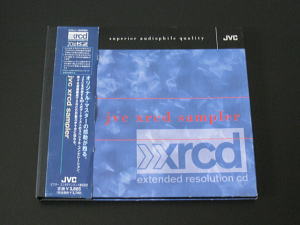

| ビクター 1996年 | ||||

|

xrcd(Extended Resolution Compact Disc) 原曲の音を最高純度に維持するために、オリジナル・マスターのアナログテープを使用し、CD製造時の機器の接続や電力の調整、マスタリングのフォーマット、受け渡しシステム、ディスクの製造など、工程を徹底的に管理して作られたCDです。 マスタリングには128倍オーバーサンプリング、20bitK2 A/Dコンバーター、K2インターフェース、K2スーパー・コーディング。カッティングにはK2レーザーカッティングなどのシステムを使用しています。 「xrcd」は高音質ですが、その能力を十分に引き出すには、それなりのプレーヤーも必要です。 |

|||

| ビクター 1998年 | ||||

|

DIGITAL K2 マスタリングで使われている「K2インターフェース」を改良し、高速・高精度にしたものです。さらに符号伝送を両方向化したことで、他のデジタル機器とのシステム化も行っています。 このDIGITAL K2を使用したマスタリングには、20bitと16bitの2種類があり、20bitのものには「20bit K2スーパー・コーディング」が使用されています。 |

|||

| ビクター 1998年 | ||||

|

xrcd2 1998年にマスタリングシステムで使われていた「k2インターフェース」が「Digital K2」となったことで、xrcdの名称も「xrcd2」となりました。 その後、2002年からはアナログマスターだけでなく、デジタルのオリジナルマスターから20bitデータに変換したものにも、「xrcd2」の名称が使われるようになりました。 |

|||

| ビクター 2002年 | ||||

|

xrcd24 「K2 24bit A/D コンバータ」を使用して24bitデータでマスタリングを行う技術です。24bitデータは「DIGITAL K2」を通り、高精度のルビジウムクロックでシンクロナイズした「K2 Super Coding」で、24bit のクオリティーをもった16bit信号に変換されます。 アナログのオリジナルマスターから製作されたものは「xrcd24 super analog」。デジタルマスターから制作したものは「xrcd24 refined digital」と呼ばれます。 |

|||

| ビクター 2004年 | ||||

|

K2HDマスタリング(K2HD) 24bitデータでマスタリンクを行い、「K2 High Definitionコーディング」を使って、100kHz/24bit相当の音楽信号を16bitのCDに収める技術です。 16bitへの変換の際に、従来のCDでは切り捨てられる20kHz以上の高調波成分を、音楽信号成分と音楽エネルギーが等価になるように、基本波の成分に演算処理を行っています。 |

|||

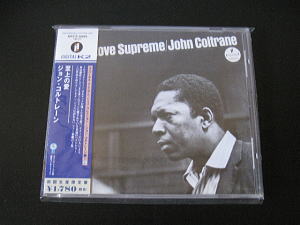

| SONY 1991年 | ||||

|

SBM(Super Bit Mapping) レコーディングやマスタリングされた20bit・24bitの音楽データをCD用の16bitデータにする技術です。 データを変換する際に量子化ノイズの周波数を人間の耳の特性に合うカーブに補正して処理し、マスターテープに近い音質にします。SBMと合わせてPDLSやULTレーザーカッティング、ハイクリアーシステムなどの技術も使われCDが製作されました。 CD自体は1991年9月から発売され、蒸着膜に24k(金)を使った「ゴールドCD」仕様なども発売されていました。またアメリカでもSONY傘下のレーベルから、たくさんの「SBM」でマスタリングされたCDが発売されています。 |

|||

| 1993年には、この「SBM」を搭載したDATデッキがSONYから発売されます。その後、映像用のSBM技術も開発され、BDレコーダーなどにも搭載されています。 | ||||

| SONY | ||||

|

DSD Mastering SACDの開発に合わせてできた技術で、アナログまたはデジタルのオリジナルマスターから、直接DSD方式に変換(1bit/2822.4khz)しマスタリングを行います。 その後「SBMダイレクト」で折り返し雑音とリップルを低減し、再量子化エラーを排除しながら、16bitのCDデータに変換します。 SACDハイブリッドのCD層や一般のCDに使用されています。 |

|||

| この他に、レコーディングからDSD録音し、マスタリングするものを「DSD Recording」。マルチトラック録音されたものからミックスダウンする時にDSD録音し、マスタリングしたものは「DSD Mixing」と呼ばれます。 | ||||

| 東芝EMI | ||||

|

HS2088 別名「ハイサンプリング・レコーディングシステム」 20bit/88.2khzのデータを使用してマスタリングを行うもので、データはハードディスクに保存した後に、編集・音質処理されます。 CDの16bitデータへの変換には「Fs-bitコンバータ」が使われ、人間の耳では聞き取りにくい周波数のデータは極力削り、鋭敏な帯域はデータの情報量は多くするという方法が取られています。 東芝EMIでは現在、24bit/96khzのリマスターを行っています。 |

|||

| コロムビア/DENON | ||||

|

MS/20ビット・レコーディング 「アルティ・フィデリティ・デジタル」とも呼ばれ、20bitデジタル録音の音源をデジタル編集した後に、「20/16デジタルトランスクォンタイザ」を使用して、CD用の16bitデータにしています。 MS/20ビット・プロセッシング アドバンス・デジタル、スーパーアナログマスター、マスタートランスファーなどの種類があります。 MSはマスターソニックの略です。現在は24bit/96khzのリマスターを行っています。 |

|||

| 海外 | ||||

| 20bitや24bitでマスタリンク作業を行い、CDの16bitデータに変換する方法は、各国のレコード会社でも行われています。 主なものはイギリス・EMIの「ABBEY ROAD TECHNOLOGY(ART)」やドイツ・グラモフォンの「4D」「ORIGINAL IMAGE BIT PROCESSING(OIBP)」「AMSI」。アメリカでは「HDCD」やApogeeの「UV22 Super CD Encoding」などがあります。 人気の高いアルバムは、同じ音源がいろいろな方式でリマスターされていますので、聞き比べて見るのも面白いかもしれません。 |

||||

| イギリス EMI | ||||

|

ABBEY ROAD TECHNOLOGY(ART) 名前のとおりビートルズで有名なEMIのアビー・ロード・スタジオで開発された技術です。マスターを24bitのデジタル・データへ変換し、Prism SNS systemを使用したノイズ除去などを行い、16bitのCDデータに変換します。 |

|||

| イギリス DEECA 1999年 | ||||

|

96kHz 24-bit Super DIGITAL transfer (Legends series) ポリグラムとDEECA、それにイギリスの音響機器メーカー DCSが共同開発した技術で、 24bit/96KHz・ 128倍オーバーサンプリングのマスタリングシステム。 |

|||

| ドイツ グラモフォン 1991年 | ||||

|

4D Audio Recording オーディオ・レコーディングという名前がついていますが、1991年(一部資料では1990年)に開発されたデジタル・レコーディングとデジタル・マスタリングの名前です。 4Dの意味は(1)リモート制御のプリアンプとマイクロフォン。(2)YAMAHAと共同開発の21ビット(のちに24bit)スーパーA / Dコンバータ。(3)デジタル録音機材のステージボックス化とデジタルネットワークシステム。(4)デジタル・ミキシングと16bitデータへの変換技術(Authentic Bit Imaging)です。 |

|||

| ドイツ グラモフォン | ||||

|

ORIGINAL IMAGE BIT PROCESSING(OIBP) 「4Dオーディオ・レコーディング」をベースにした技術で、アナログのオリジナル・マスターを24bitのデジタル・データに変換して、ノイズ除去をおこないマスタリングするものです。 オーケストラの演奏などでは、録音マイクの間で発生する音のズレを、デジタル・ディレイとコンピューターを使用して補正しています。 |

|||

| ※デジタル・ディレイは1980〜90年台のAVアンプの標準装備で、サラウンドでホールエコーなどの残響音を作り出すのに利用していました。YAMAHAの有名な「DSP(デジタル・サウンド・プロセッサー)」はもっと凝っていて、実際にヨーロッパなどのコンサートホールや教会をまわり、反射音を実測してデータ化したものをエコーパターンとして搭載しており、臨場感のあるサラウンドを楽しめました。 | ||||

| ドイツ エミール・ベルリナー・スタジオ | ||||

|

AMSI(アンビエントリマスター) グラモフォンと関係の深い「エミール・ベルリナー・スタジオ」が開発したもので、AMSI(AMbient Surround Imaging)という名前のとおり、通常のステレオ方式でサウンドのような臨場感がある音場を造りだそうというものでした。 24bitでマスタリングされ、ABI(Authentic Bit Imaging)を使ってCDの16bitデータに変換していました。 ※実際に聴くとAVアンプのサラウンドのような臨場感まではありません。 |

|||

| アメリカ UV22 | ||||

|

UV22 Super CD Encoding Apogee社が開発したものでディザリングを使用して20bit・24bitのデータをCDの16bitデータへと変換しています。 現在ではプロ用・民生用としてデファクトスタンダード的な存在で、実際に使われていてもCDにはクレジットされていません。 また、プロ用のCDレコーダーYAMAHA CDR1000などにも搭載されていました。 |

|||

| アメリカ HDCD | ||||

|

HDCD キース・ジョンソンととマイケル・プラウマーが1992年に開発した技術で、20bitを越える信号を16bitのCDに記録する技術と波形再生技術を組み合わせたものです。 マスタリングの際にHDCD専用のエンコーダーを使用して、20bitや24bitの音楽信号をCD用の16bit信号に変換する方式です。出来上がったCDは通常のCDプレーヤーで再生できます。 ここまではK2スーパー・コーディングやSBMなどのマスタリング技術に近い物といえます。 |

|||

| HDCDではエンコードの際にオプション機能として、16bitの制約でCDに記録できなかったピーク波形の情報と、小さな信号のブースト記録を隠しコードとして記録することができます。 HDCDデコーダーを搭載したCDプレーヤーでは、この隠しコードからピーク波形の情報を読みとり、変換テーブルから元の音楽信号に近い「波形再生」を行うことが可能でした。変換テーブルを利用する仕組みはYAMAHAのPRO-BIなどと同じようなものですが、コードという形でプレーヤーに直接渡しているため、波形の再現率は高かった思われます。小さな信号はブースト記録を参照し、ブースト前の状態に戻すことによって、カセットデッキの「ドルビーノイズリダクション」のような効果が得られるといものでした。 アメリカではいろいろなレーベルからHDCDが発売され、「ゴールドCD」で有名なオーディオ・フィデリティ社などは今もHDCDを発売しています。日本でもHDCDは発売されましたが、肝心のHDCDデコーダーを搭載したCDプレーヤーの機種が少なかったため、ほとんど広まりませんでした。 |

||||

|

||||

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |