|

||

| �s�n�o �� �g������I�[�f�B�I �� ���R�[�h�v�[���[���[ �� XL-1550 |

|

Pioneer�@XL-1550�@ |

| �@�@�@�@�@�@�P�X�V�U�N�@�艿�T�X,�W�O�O�~ |

| Pioneer XL-1550��1976�N�ɔ������ꂽ�A�N�H�[�cPLL�_�C���N�g�h���C�u�̃��R�[�h�v���[���[�ł��B Pioneer�̓��R�[�h�v���[���[�̌^�ԂɁuPL�v���g�p���Ă��܂������A�N�H�[�cD.D.�v���[���[�ɂ́A�uXL�v�̖��O���g���n�߂܂��B����̓N�H�[�c�̉p�ꖼ�̂ЂƂuX'tal�v�i�N���X�^���j�ɗR���������̂�������܂���B�������N�H�[�c����ʉ�����ƁA�܂����́uPL�v�ɂƖ߂���܂����B 1970�N�ɐ��E���̃_�C���N�g�h���C�u�𓋍ڂ���Technics SP-10�������������ƁA�x���g�h���C�u�̃��R�[�h�v���[���[�́A�_�C���N�g�h���C�u�ɂƂ��đ����Ă����܂��B ���̌�_�C���N�g�h���C�u�̓r�M�i�[���f���ɂ����ڂ���܂����A�e���[�J�[�͏㋉�@�ɂȂ�قǃ��E�t���b�^�[���Ⴂ�Ƃ������C���A�b�v���������߁A���[�U�[�̊Ԃɂ́u���E�t���b�^�[���Ⴂ�v���u�����ǂ��v�Ƃ����F�����L�܂��Ă����܂��B 1975�N�ATechnics��SP-10mkII�i150,000�~�j�ɁA�N�H�[�c�t�F�C�Y���b�N�g�R���g���[���i�N�H�[�cPLL�j�𓋍ڂ��āA���E�E�t���b�^�[ 0.025���iW.R.M.S�j���������܂��B�܂�YAMAHA�������@��YP-D71�i59,000�~�j�ɃN�H�[�cPLL�𓋍ڂ��܂����B XL-1550�̔����͂��̗��N�B�N�H�[�cPLL�𓋍ڂ��A���E�E�t���b�^�[��SP-10mkII��YP-D71�Ɠ���0.025���ł����B���E�E�t���b�^�[����������ƁA�e�Ђ̍����@�������Ă���A����ł��ĉ��i��59,800�~�ƈ����������Ƃ���b��ɂȂ�܂����B �����̓N�H�[�c�Ƃ����ƁA�I�[�f�B�I�ł͂��܂�g���Ă��炸�A�r���v�̂ق����L���ł����B���傤�ǃN�H�[�c�r���v�����y���Ă��������ŁA�]���̃I�[�g�}�`�b�N�i�[���}�C���j�ɔ�ׂāA���������Ȃ����m�Ƃ����C���[�W�ł����B ���y�Ƃ����Ă��A�܂��N�H�[�c�r���v�̒l�i�͍����A�������ł�3���~���炢�ł����̂ŁA����Ɣ�r���Ă�XL-1550�́u�����v�͍ۗ����Ă�����������܂���B �N�H�[�c�r���v�͂��̌シ���ɁACASIO���f�W�^�����v�Œቿ�i�U���ɏo�āA��C�ɒl�i��������܂��B���R�[�h�v���[���[���A���傤�ǃI�[�f�B�I�u�[���������������Ƃŋ����������B�N�H�[�c���ڃ��f������C�ɑ����Ă����܂��B XL-1550�̓n�C�g���N�̃u���V���XDC�T�[�{�z�[�����[�^�[�𓋍ڂ��A��������340kg�Ecm2�̃A���~�_�C�L���X�g����^�[���e�[�u�����쓮���Ă��܂��B�^�[���e�[�u���V�[�g�̓u�`���S�����ł��B �g�[���A�[���̓X�^�e�B�b�N�o�����XS���^�̃p�C�v�A�[���ł��B�����Ɛ�����]���ɍ����x�̃A���M�����R���^�N�g�E�x�A�����O���̗p���Ă���A�A�[���̎������ʂ̌y���ƂƂ��ɁA�g���[�X�̊��x�����߂Ă��܂��B�܂������̒����@�\������㉺5mm�̒������ł��܂��B �L���r�l�b�g�̓p�[�`�N���{�[�h���B�W�������̃J�[�g���b�W��PC-330 MARK�U�ł��B ��SP-10�̔����N�ɂ���1969�N�Ə����Ă���T�C�g������܂����ATechnics���g�������������1970�N6���Ə�����Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

| �i�^�[���e�[�u���j | ||||||||||||||||||||||||

| �^�[���e�[�u���̓A���~�_�C�L���X�g���ł��B���a��32.4cm�ƃT�C�Y�͏����傫�߁B�������ʂ�340kg/cm2�ł��B ���[�^�[�̓u���V���XDC�T�[�{�E�z�[�����[�^�[�ł��B�N���g���N��1kgf�Ecm�i0.098N�Em�j�ŁA�^�[���e�[�u����2/3��]�ȓ��Œ葬��]�ɂł��܂��B �X�g���{��AC�d���̎��g���𗘗p�������̂ł͂Ȃ��A�N�H�[�c�̔��U���g���i3MHz�сj���������̂œ_�����Ă��܂��B 33 1/3��]��45��]�̐�ւ����������ς��邱�Ƃœ_�����Ă���A�d�͉�Ђ̎��g���ɉe������邱�Ƃ��Ȃ����߁A�]����4�{�K�v�������^�[���e�[�u���̎Ȗڂ��A1�{�����ɂȂ��Ă��܂��B �^�[���e�[�u���V�[�g�͓����A�]�����ǂ������u�`���S���V�[�g�ł��B��ʓI�ȃ^�[���e�[�u���V�[�g�ɔ�ׂ�ƁA�S�~���t���₷�������ۂ��Ȃ����肵�܂����A���C�͂������̂������Ń��R�[�h�Ղ��L�b�`���ƃz�[���h���܂��B �܂������̃^�[���e�[�u���V�[�g���A�a��t�������H������Ă����̂ɑ��APioneer�̃u�`���S���V�[�g�́A�ڒn�ʐς������ł����₷���߂ɕ��ʂƂȂ��Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| �i�g�[���A�[���j | ||||||||||||||||||||||||

| �g�[���A�[���̓X�^�e�B�b�N�o�����X�^��S���p�C�v�A�[���ŁA�����E������]���ɍ����x�̃A���M�����R���^�N�g�x�A�����O���̗p���A�������ʂ̌y����}�邱�ƂŁA���C�����Ȃ����������x�Ă��܂��B �A�[���x�[�X��6t�̃A���~�p�l�����g�p���Ă���A�L���r�l�b�g�̓����ɂ͌���6mm�A�d��700g�̍|�ŕ⋭���Ă��܂��B �A�[���̎��s����221mm�ŃI�[�o�[�n���O��15.5mm�B�K�p�J�[�g���b�W�d�ʂ�4�`14.5g�ł��B ���̑��ɃA�[���̍��������@�\�i�}5mm�j�A���e�����o�����T�[��o�l���̃A���`�X�P�[�e�B���O�@�\�������Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| �i�J�[�g���b�W�j | ||||||||||||||||||||||||

| �t���̃J�[�g���b�W��Pioneer����PC-330II�ŁA�P�i�ł��̔����ꂽMM�^�J�[�g���b�W�ł��B �U���n�̓R�o���g�}�O�l�b�g�ɁA����M�����̃`�^���p�C�v�J���`���o�[�A����_�C�������h�j�ɂ���āA���ʂ�0.45mg�ƌy�ʉ�����Ă��܂��B �V�[���h�P�[�X�̓X�[�p�[�p�[�}���C�B���U��h�~���邽�߂ɁA�A���~�����_�C�L���X�g�̃t���[�����g�p���Ă��܂��B �����̌����j��PN-330/II�i4,000�~�j�B �����j�͌��݁AJICO���̔����Ă���A�ېj�̑��ɑȉ~�j��SAS�j���p�ӂ���Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| �i�L���r�l�b�g�j | ||||||||||||||||||||||||

| �L���r�l�b�g�̍ގ��̓p�[�`�N���{�[�h�ŁA�����͓V��13mm�A�t�����g��8mm�B�T�C�h��12mm�ł��B�e�ʂɂ͖ؐ��̕⋭�ނ����t�����Ă��܂��B��͎������ł��B �C���V�����[�^�[�́A����S���ƃ_�C�L���X�g�\���b�h��g���킹�����̂ł��B�_�C�L���X�g�\���b�h�Ƃ����ƁA�����̋����Ƃ��������ł��������ɏ���ɕt�������O�ł��B�L���r�l�b�g�Ƃ̐ڍ����ƁA�ڒn�ʂɃS�����g���Ă��܂��B �v���[���[�̐������Ƃ邽�߂ɁA�����̒��ߋ@�\������A�C���V�����[�^�[��1��]��0.5mm�̒������ł��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

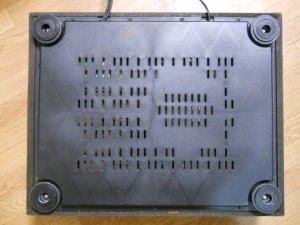

| �i�d����H�j | ||||||||||||||||||||||||

| �d���g�����X�̓��[�P�[�W�t���b�N�X�i�����R��j��̂��߂ɁA�����P�[�X�ɓ����Ă��܂��B ���t�����@�݂͒艺�����ł����A���ւăl�W�ŌŒ肹���ɃL���r�l�b�g�Ƃ̊ԂɌ��Ԃ��J���āA�U�����`���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �ی��H�̃q���[�Y��30mm��500mA�A300mA�A100mA���e1�{���ł��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

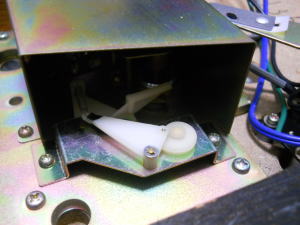

| �i�T�[�{��H�E�쓮��H�j | ||||||||||||||||||||||||

| XL-1550�̃T�[�{��H�̓N�H�[�cPLL�iPhase Locked Loop�E�ʑ������j��H�ŁA������̊���h�����߂ɃV�[���h�J�o�[�����t�����Ă��܂��B �J�^���O�ł́u���[�^�[�̉�]���Ɏ�t�����W�F�l���x�[�^�[�i���d�@�j�v�ƂȂ��Ă��܂����AXL-1550�̓z�[�����[�^�[���g�p���Ă���̂ŁA����͐�`�S���҂��Ԉ�������߂ŏ��������̂�������܂���B �z�[�����[�^�[�̏ꍇ�́A���[�^�[�ɑ��x���o�p�̃}�O�l�b�g����������Ă���A���̎��C���z�[���f�q�i�z�[�����ʂ𗘗p�������C�Z���T�[�j�Ō��m���A������p���X�Ƃ��ďo�͂��܂��B ���̃p���X���N�H�[�c�i�����U���q�j���U����g���āA���������p���X�i��M���j�ƈʑ����r���āA���x�̌덷�����o���Ă��܂��B�덷���������ꍇ�̓��[�^�[�ւ̓d���̕ύX���ăX�s�[�h�����܂��BXL-1550�̃T�[�{�͐��E�t�������ɍ쓮���\�ŁA�f�����������������Ă��܂����B PLL�̓��[�v��H�̂��߁A���[�^�[����]���Ă���Ԃ́A�����Ɛ����H�����x���Ď����ăY��������Ύ����I�ɕ���s���܂��B ���̉�H��������A��]���̃Y���⃀���͂قƂ�ǃ[���ɂȂ�悤�Ɏv���܂����A�����ȒP�ł͂���܂���B ��]���̃Y�����N���������ɂ̓��[�^�[���g�̉�]�����A�^�[���e�[�u���̐����x�⊵�����[�����g�A���R�[�h�Ղ̏d���A���R�[�h�ՂƃJ�[�g���b�W�j�Ƃ̖��C�W���B���[�^�[�̋쓮��H��A�T�[�{��H�Ɏg����p�[�c�̉��x�ɂ��l�̕ω��i���x�h���t�g�j�Ƒ���ɂ킽��܂��B ���̂��ߓ����́A�N�H�[�cPLL�̃_�C���N�g�h���C�u�ł��A���E�t���b�^�[��0.02���`0.025���Ō��E�Ƃ����Ă���A�e���[�J�[�͏����ł����E�E�t���b�^�[��ǂ������邽�߂ɁA�e�f���ǖ@�Ȃǂ͓Ǝ��̑���@���g���悤�ɂȂ�܂��B XL-1550�Ŗʔ����̂̓N�H�[�c���U��ȊO�ɂ��ACR���U���������Ă���A�N�H�[�c��OFF�ɂ���CR���U����g����PLL�T�[�{��H��ł��܂��B �g�p����Ă���IC��Pioneer�̃��S�������� �uPD-1001A�v�ł��B�����N�H�[�c�̋Z�p�͎��v�ƊE�̂ق����i��ł���A�Z�C�R�[�͂�����g���āA1975�N�ɃI�[�f�B�I�ƊE�����ɁA���R�[�h�v���[���[�p�N�I�[�c���b�NLSI�̊J�����s���Ă��܂��B |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

| �i�t�H�m�P�[�u���j | ||||||||||||||||||||||||

| �t�H�m�P�[�u���͂����钼�t���^�C�v�ŁA�P�[�u���������ł���d�l�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B |

||||||||||||||||||||||||

|

Pioneer XL-1550�̃X�y�b�N

| �`�� | �}�j���A���v���[���[ |

| �g�[���A�[�� | ���j�o�[�T��S���`�g�[���A�[�� �X�^�e�B�b�N�o�����X�^ |

| �쓮���� | �N�H�[�cPLL�_�C���N�g�h���C�u |

| ���[�^�[ | �u���V���XDC�T�[�{�z�[�����[�^�[ |

| �N���g���N | 1kg�Ecm�ikgf�Ecm�j |

| �^�[���e�[�u�� | 32.4cm �A���~�����_�C�L���X�g�� |

| �������� | 340kg/cm2 |

| ���E�E�t���b�^�[ | 0.025%�iW.R.M.S�j |

| ��]���� | 0.003%�ȉ� |

| S/N�� | 62dB�iJIS�j 70dB�iDIN-B�j |

| ����d�� | 5W |

| �T�C�Y | ��490�~����185�~���s390mm |

| �d�� | 12kg |

| �s�n�o |

| �b�c�v���[���[ |

| �A���v |

| �X�s�[�J�[ |

| �J�Z�b�g�f�b�L |

| �`���[�i�[ |

| ���R�[�h�v���[���[ |

| PC�I�[�f�B�I |

| �P�[�u�� |

| �A�N�Z�T���[ |

| ���j�E�N�\ |

| ���낢��Ȃb�c |