|

|||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > Technics SU-V6X |

|

Technics SU−V6X |

| 1983年 定価69,800円 |

| TechnicsのSU-V6Xは、1983年9月に発売されたプリメインアンプです。この頃のテクニクスは型番の付けかたが錯綜しており、先代は型番からいうと「SU-V6」ということになるのでしょうが、内容・価格からいっても実際には1982年発売のSU-V7A(64,800円)の後継機でした。 TechnicsのニュークラスAを搭載した「Xシリーズ」は、SU-V6Xに続いて、10月にSU-V8X(108,000円)が発売され、1984年10月にSU-V7X(79,800円)と、SU-V10X(128,000円)が発売され、1年がかりでシリーズが完成しました。 メーカーによっては、毎年プリメインアンプの新商品を出していた時代でしたが、SU-V6XはSU-V7XやSU-V8Xよりも長く、約3年に渡り販売が続けられ、1986年7月に後継機のクラスAA回路を搭載したSU-V60(64,800円)にバトンタッチします。 ライバル機はDENON PMA-940、ONKYO Integra A-815RS、Pioneer A-120、SANSUI AU-D507X、Victor A-G90、YAMAHA A-750など。 テクニクスのニュークラスAは「疑似A級」とか「AB級」と呼ばれたもので、A級の高音質・歪みの少なさと、B級の大出力を両立したものです。 1970年代の終わりからビクターの「スーパーA」、DENONの「ノンスイッチングA」、パイオニアの「ノンスイッチング・サーキット」、ヤマハの「Dual Amp class A with ZDR」など各社で採用が始まり、雑誌でも特集が組まれるなど大きな注目を集めます。 この中から1979年に、ビクターの「スーパーA」を搭載したAX-5が大ヒット。またテクニクスのSU-V6もヒットし「ニュークラスA」の名前も知れ渡ります。 「ニュークラスA」では、シンクロバイアス回路により、出力段の+側と−側のトランジスタへ、信号の無い場合でも一定のバイアス電流を流すことで、カットオフ状態を防ぎ、音質に悪影響を与えるスイッチング歪が発生しません。 SU-V6Xではより精度の高いバイアス・コントロールを行うため、マイコンを使用したコンピュータドライブ方式を採用しています。 仕組みは信号センサーからの情報により、マイコンが出力トランジスタの温度動作をチェックして、ICQ(アイドリング電流)を常に最適値にした制御を行います。 これによりアイドリング電流の過不足が発生しないため、トランジェント・クロスオーバー歪も発生しません。 リニアフィードバックを発展させたパワーリニアサーキットを搭載して、出力段のリニアリティの向上と歪を抑えています。 フォノ・イコライザにはローノイズFETの採用し、MMで88dB、MCで72dBというS/N比を獲得しています。 「ストレートDC」ボタンによりトーン回路をキャンセルできる他、トーン回路はメインNF型とNF-CR型を採用。サブソニック・フィルターやラウドネス、ミューティングなどの機能もあります。 (音質について) 音質はというと、1980年代後半の「798」モデル(バブル時代の物量機)に比べると、レンジや音の厚み、高音の伸び、そして解像度や音場も物足りません。2ランクぐらい下の音という感じです。 ジャンルとしては、ジャズやクラッシックにはちょっと向きませんが、明るく元気なサウンドは、ロックやポップス、当時大流行だったディスコ・ダンスミュージックなどにはピッタリです。 SU-V6Xはマイコンを使ったコンピュータドライブ方式が特徴ですが、当時は、まだマイコンからのデジタルノイズが、音質に与える影響がそれほど解っていなかった時期です。 そのためSU-V6Xでも、デジタルノイズ対策は行われていません。この辺りも音質へのマイナス要因になっていると思います。 |

||||||||||||||||||

| (フロントパネル) | ||||||||||||||||||

| デザイン的にはそれまでのテクニクスのアンプとは大きく変わり、前年に発売されたTRIO(KENWOOD)のKA-1100/KA-990の影響が見られるものとなりました。 中央には「コンピュータードライブ・ニュークラスA」「ストレートDC」などのインジケーターを配置。 インプットセセクタはこの当時のはやりだったプッシュボタン方式。来たるべきAV時代に備えたのか「TV」「VIDEO」などのボタン(音声のみ)も装備されています。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

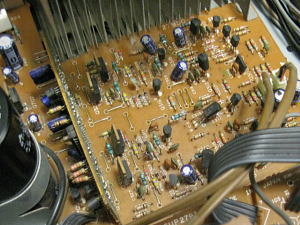

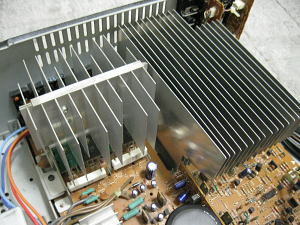

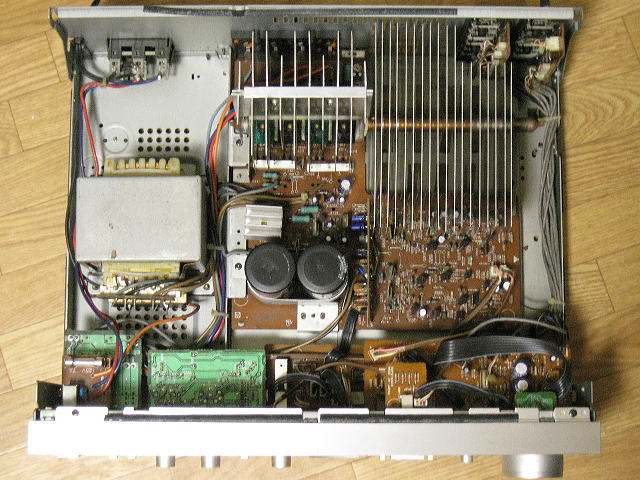

| (内部について) | ||||||||||||||||||

| シャーシの底板も天板も薄く叩けばよく鳴ります。まだ振動対策がされたアンプは少ない時代でした。足もただのゴム足です。 内部はフロントパネルのすぐ後ろがコントロール部。左側に電源トランス、大きな基盤がパワー部という構成です。各ブロックの間に仕切りは無くトランスもむき出しです。ヒートパイプについている放熱板は薄くダンプが無いため叩くと良く鳴ります。 このクラスとしては平均的な内容だと思いますが、当時のTechnicsはコストカット優先の部分があり、チューナーのST-G4やST-G6TなどはICを多用したグタグタの内容でした。 プリメインアンプはほとんどがディスクリートなので、誤魔化しがきかないのが幸いだったかもしれません。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (電源部) | ||||||||||||||||||

| トランスは低損失・大容量の新設計のもので、容量は211VAです。 平滑用の電解コンデンサは、ロスの少ない低ESRものが使われています。電源コードは細い平型コードです。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (A級・B級・AB級アンプについて) | ||||||||||||||||||

| カタログ(宣伝文句)では、よくリニア(直線)な出力を実現などと書かれますが、出力用に使われるトランジスタは、非線形(ノンリニア)素子です。 リニア(直線)な出力を得るためには、入力と出力が比例する必要がありますが、トランジスタの出力は直線ではなく、S字のようになります。 簡単に言うと焼肉に使う鉄板と同じで、肉を焼くのにちょうど良い火加減があります。 火力が弱いと肉は生焼けとなるように、出力が小さいと歪成分などが多くなり、火力が強すぎると肉が炭になるように、出力が大き過ぎる飽和してクリップ(波形が潰れたようになる)を起こします。 A級・B級・AB級というのは、増幅方法の呼び名です。 ネットでこれらを調べると、けっこう内容に違いが見られますが、これは同じ電子工学を勉強した人でも、教科書的な理論を元に説明している人と、実践的な回路技術をベースに説明している人がいるためです。 1.A級アンプ トランジスタがリニア(直線)な出力ができるエリアで、信号を増幅するための方法で、バイアスをかけて行われます。 バイアスは「偏向」という意味ですが、オーディオ趣味的には「信号をある帯域に移動させる手段」と捉えたと方がわかりやすいです。 焼肉でいうと、ちょうど良い火加減で鉄板が温まっている状態です。おいしく肉が焼けるのと同じで、歪などが少ない状態で音楽信号をキレイに増幅できます。 デメリットはバイアスしているために、飽和する領域が近くなり出力を大きくできないこと。そして常にアイドリング電流を流しているので、電力消費が大きく発熱も大きくなります。 またA級動作では、+側−側のどちらの波形もそのまま増幅できるため、トランジスタをシングルで動作することが可能です。ただ現実的には出力を上げるのと、2次歪の低減させるため、プッシュプルで動作しているアンプが多いです。 2.B級アンプ バイアスをかけずに信号を増幅する方法で、A級よりも増幅ができるので、出力は大きくなります。ただし半周期分(片波)しか増幅ができないため、+側専門のトラジスタ、−側専門のトランジスタと分けて増幅(プッシュプル)をして、それを合成します。 メリットは大きな出力を得られることと、入力が無い時はバイアスがゼロのためコレクタ電流が流れず、電力消費が減ります。また発熱も少なくなります。 デメリットはクロスオーバー歪(スイッチング歪)が発生するため、音質が悪化することです。 実際のオーディオ用アンプでは、小出力時の歪が大きいために、少しバイアスをかけて、動作点をA級寄りに変更しています。 3.AB級アンプ A級よりもバイアスは少ないですが、B級よりもクロスオーバー歪みが出にくい直線寄りに、動作点をおいたものがAB級のアンプです。 B級アンプと同じく、+側専門のトラジスタ、−側専門のトランジスタと分けたプッシュプルで増幅をして、それを合成します。 信号がない時でも、少しのアイドリング電流を流すことで、+側と−側波形の一部を交差させることで、合成する時のズレを無くし、クロスオーバー歪みを抑えています。 メリットは出力を大きくとれるのと、クロスオーバー歪や小出力時の歪が少なくなります。 また、A級アンプに比べて、アイドリング電流が少ないため、電力消費や発熱量が少なくなります。 オーディオ業界では、昔からA級アンプはクロスオーバー歪みが無いので、音が良いという宣伝をしてきました。 アンプには出力段以外にも歪やノイズの原因となる要素が、たくさんあります。本当に音の良いアンプは、単にA級だから音が良い訳ではなく、そういう原因部分を丹念につぶしているといえます。 例えばA級アンプのLUXMAN L-68Aの高調波歪率は0.008%です。それに対して、AB級アンプのSU-V6Xの高調波歪率は0.002%しかありません。でもこの2つを聴き比べて、SU-V6Xのほうが音が良いという人はいないと思います。 A級アンプは価格が高いので、A級の回路はお金がかかっていると思ってしまいますが、A級アンプもAB級アンプも、それほど違いはありません。 A級はシングルだとトランジスタが1個で済みます。それに対してAB級はプッシュプルのため、トランジスタが2つ必要です。さらにバイアスの細かなコントロールをするために、A級よりもコストをかけている場合もあります。 実はAB級アンプの回路は、バイアスの値を上げてやると、A級アンプのプッシュプル回路として動作できます。 そこで考え出されたのが、LUXMAN L-530やMarantz PM-84などで採用している、小出力時はA級で動作し、大出力時はAB級で動作するという方法です。これらはA級とAB級の2つの回路を、搭載している訳ではなく、出力に応じてバイアスの値を切り替えているだけです。 |

||||||||||||||||||

| (パワー部) | ||||||||||||||||||

| テクニクス独自の「ニュークラスA」アンプを改良した「コンピュータドライブ ニュークラスAアンプ」で、プリドライブはA級動作、ドライバー段と出力段はニュークラスA動作(AB級動作)となっています。 ニュークラスA回路の要は「シンクロバイアス回路」です。 出力トランジスタのプラスとマイナスの休止サイクルに、同期(シンクロ)して、一定のバイアスを供給し常に出力段を能動状態にすることで、休止によって発生するスイッチング歪を解消しています。 バイアスの量は固定でも良いのですが、トランジスタは特性にバラツキが多く、また温度によって特性が変化します。 これに対応するのが、コンピュータドライブ方式です。これはバイアスの制御にマイクロコンピュータを使用したもので、音楽信号の変化に対する、出力トランジスタの温度動作をセンサーで感知し、マイコンが瞬時に算出して、ICQ(アイドリング電流)を最適値にコントロールするというものです。 リニアフィードバック回路を採用しています。これはNFBループ内に無限大増幅を可能とするような、独立した帰還回路を形成したもので、理論値としては歪がゼロとなっています。 SU-V6Xではこれを出力段にまで効果が及ぶようにして、リニアリティの向上と、瞬間的に生じるスピーカーの低インピーダンス負荷による歪を抑える「パワーリニアサーキット」としています。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (プリ部) | ||||||||||||||||||

| コントロール系の基盤は集約されておらず、インプットセレクタボタンの後ろにはインプットセレクタ回路、トーンつまみの後ろにトーンコントロール回路、MMとMCの切替ボタンの後ろにPHONOイコライザー回路があるといった、ある意味「合理的」な配置です。そのかわり配線の引き回しは長くなっています。 PHONOイコライザーはローノイズFET「2SK369」と、JRC製のオペアンプ「4560DX」を使ったシンプルなものです。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| (入出力端子) | ||||||||||||||||||

| 入出力端子はわかりやすい日本語表示。外部機器端子はグラフィック・イコライザーなどの接続用ですが、通常はピンを刺しておかないとスピーカーから音はでません。 スピーカー端子には太いコードは入りません。端子の左側にあるスイッチはスピーカーインピーダンスの切替用。 |

||||||||||||||||||

|

Technics SU-V6Xのスペック

| 実効出力 | 120W+120W (6Ω、THD 0.005%) |

| 高調波歪率 | 0.002% (定格出力-3dB、20Hz〜20kHz) |

| 混変調歪率 | 0.007% |

| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz(+0 -0.1dB) 0.5Hz〜170kHz(+0 -3dB) |

| パワーバンド ウィズス |

5Hz〜100kHz |

| S/N比 | 104dB (ストレートDC) |

| PHONO S/N比 | 88dB (MM) 72dB (MC) |

| ダンピング ファクター |

80 (8Ω) |

| 消費電力 | 193W |

| サイズ | 幅430×高さ141.6×奥行380mm |

| 重量 | 10.7kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |