|

||

| TOP > 使っているオーディオ > レコードプーレーヤー > DP-1600 |

|

DENON DP-1600 |

| 1977年 定価56,000円 |

| DENON DP-1600は1977年5月に発売された、ダイレクトドライブのマニュアル・レコードプレーヤーです。 同じ価格帯のライバル機はLo-D HT-550、MICRO DD-5、Pioneer PL-A500、SANSUI SR-636、SONY PS-X6、Technics SL-1301、TRIO KP-7600(カートリッジレス)、YAMAHA YP-D7(カートリッジレス)、Victor QL-5Rなど。 当時、DENONは日本コロムビアの事業部で、デノンではなく「デンオン」という呼び名でオーディオファンに親しまれていました。中でも人気があったのがレコードプレーヤーと、カートリッジのDL-103です。どちらも放送局やレコード会社のスタジオなどで使われていました。 その頃のオーディオファンは「原音再生」という言葉にこだわりが強く、放送局などプロが使うものだから原音に近いハズだという、いわば「スタジオ信仰」が根強かったです。これはレコードプレーヤーだけでなく、スピーカーにも現れてYAMAHA NS-10Mや、Rogers LS-3/5aなどのBBCモニターの信者がいました。(現在もいます。) DENONのレコードプレーヤーの特徴は、単品でも販売されていたターンテーブル、キャビネット、トーンアームを組み合わせて商品を作っていたことです。そのころは自作派の人も多く、キャビネットを自分で作る人もいました。 また後からトーンアームを交換したり、追加して2本にするということも普通に行われており、DENONのレコードプレーヤーは、こういうことにも対応できる「拡張性」に優れた存在でした。 ただ、こういう商品はオーディオマニアにとっては、使い勝手の良い商品でしたが、オーディオの初心者には少し敷居の高い存在だったと思います。 ちょうど1970年代中ごろからオーディオブームが始まり、初めてオーディオを買うという人たちが増えます。 DP-1600は前年に発売されたDP-1800の大理石キャビネットを、木製キャビネットに代えたプレーヤーで、DP-1700(1975年・58,000円)の後継機となります。 スペックはDP-1700とほぼ同じで、価格は少し安くなりました。コンセプトも軽いターンテーブルを使って、素直な立上り特性を得るということで同じです。 外観や型番からいうと単品で販売されていた、ターンテーブルユニットの「DP-1000」(33,000円)を、そのまま搭載しているような印象を受けますが、スペックはほぼ同じでも中味は違います。 モーターは同じかもしれませんが、電源トランスはだいぶ小型の物が使われており、サーボ回路も簡略化された回路になっています。 前モデルのDP-1700では「DP-1000」をそのまま搭載していましたが、インフレが進んでいた時代ですので、もしかするとコストの吸収が出来ないために、トランスや回路をコストダウンしたDP-1600を登場させたのかもしれません。 DP-1600のターンテーブルはアルミダイカスト製で重さは1.1kg。これをダイレクトドライブで回転させています。モーターはACサーボ(家庭用電源の周波数による制御)方式のモーターを使用しています。 このサーボは、DENON独自の高精度磁気記録再生方式によるスピード検出機構を持ち、高い精度でスピードの誤差を検出して、回転スピードの制御を行っています。回転数の調整機構を搭載しており、±3%の範囲で微調整ができます。 トーンアームは軽量化と強度を併せ持った、スタティックバランス型のS字パイプアームです。バネ式のアンチスケーテイング機構やアームの高さの調整機構が付いています。 キャビネットはパーチクルボード製。インシュレーターは高さの調整が可能です。 標準装備のカートリッジはMM型のDL-8Aです。 DP-1600はワウ・フラッター 0.003%など、中級機としては十分なスペックを持っていましたが、他社のライバル機はクォーツロックを搭載し始めており、一部では慣性質量の大きなターンテーブルの搭載も始まっていました。このため目新しさのないDP-1600は、いささか時代の波から取り残されつつある存在でした。 ただレコードプレーヤーに求められる要件としては、クォーツロックによる回転数の正確性もさることながら、堅実性や安定した稼働という部分も重要な要素です。DP-1600はターンテーブルやトーンアーム、キャビネットなど保守的な設計ですが、発売から40年たっても中古やオークションに出てくる稼働機が多いのが、それを証明しているのかもしれません。 翌1978年には、これらの技術や思想を受け継ぎ、クォーツロックと慣性モーメントを高めたターンテーブルを搭載する、「DP-50M」と「DP-50L」が登場してヒット商品となります。この価格帯のリファレンス機ともいえる存在でした。 ※当時、日本コロムビアはビギナーモデルなどの低価格のレコードプレーヤーは「COLUMBIA」ブランドで、中級機以上を「DENON」ブランドで販売ていました。 |

|||||||||||||||

| (ターンテーブル) | |||||||||||||||

| ターンテーブルはDENON独自のデザイン。当時はこのデザインを見れば誰でもDENONのレコードプレーヤーだとわかりました。 モーターはACトルクモーターです。1970年代後半になるとDCモーターを採用するメーカーが増えますが、DENONはDCモーターのコッキングを嫌い、1980年代の中ごろになってもACモーターを使い続けました。モーターは大きなダイキャストベースに固定されています。 ターンテーブルはアルミダイキャスト製で直径は30cmで、ターンテーブルが少しずつ大きくなっていた時代ですので、少し小ぶりといえるかもしれません。 重量は1.1kgと軽量で慣性質量160kg/cm2。これは素早い立ち上がりと、軸受の摩耗を防ぎ長期間にわたり安定した性能を維持するというのが目的です。このコンセプトは単品ターンテーブルのDP-5000やDP-3000と同じもので、ターンテーブルの重量や慣性質量はDP-5000、DP-3000と同じスペックです。 定速回転に達する起動時間はDP-1600が1.5秒以内。DP-5000が1.2秒、DP-3000が1.8秒ですので、5万円台の中級機とはいえ、フォノモーターはかっての高級機レベルになっていることがわかります。 現在はレコードを聴くのに手間がかかるのも魅力のひとつなので、定速回転になるのに時間がかかっても、どうということはありません。 でも当時はレコード盤のクリーニングやアンプのカートリッジロードの切り替え、ボリュームの調整、マニュアルのレコードプレーヤーで針を落とす作業など、少しでも早く音楽を聴きたいのに時間がかかるというのが、「難点」としてとらえられていました。 そのため1982年にCDプレーヤーが発売された時には、CDをトレイにセットして再生ボタンを押すだけで、すぐに音楽が聴けるということで、大きな話題となりました。 ストロボはAC電源の周波数を利用したもので、ターンテーブルの縞目は33 1/3回転と45回転が50Hzと60Hz分の4つあります。50Hzと60Hzの切り替えは、ターンテーブル内のランプの窓の位置のずらすことで対応します。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (トーンアーム) | |||||||||||||||

| トーンアームはスタティックバランス型のS字パイプアームで、軽量でありながら強度も兼ね備えたユニバーサルトーンアームです。軸受部に高級ベアリング、焼入研摩したピボットを使用し、高い感度とトレース能力を備えています。 アームの有効長は244mmで、オーバーハング14mm。オフセット角は20.5度。トラッキングエラーは最大2.5度。適応カートリッジの重量は5〜11gで、針圧可変範囲は0〜2.5gです。 その他にアームの高さ調整機構や、バネ式のアンチスケーティング機構も備えています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| カートリッジ DL-8A | |||||||||||||||

| 付属のMM型のカートリツジで出力は.3mV。周波数帯域は20Hz〜30kHz、チャンネルセパレーションは20dB。 針先は丸針・0.65mi。針圧は1.7g〜2.3g(最適 2g)です。 現在、交換針はJICOから販売されており、丸針と楕円針、それにSAS針があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (キャビネット) | |||||||||||||||

| 薄型のキャビネットですが、なかなかしっかりとしています。材質は積層合板で厚さは天板が21mm、フロントとサイドは33mm。角とターンテーブルの横には木製の補強材が取り付けられています。 当時は内部損失の大きい木製の合板を何枚も重ね、そこからフォノモーターとアームの部分だけをくりぬいた積層合板が良いとされていました。ところがカタログには積層合板の文字が入っているものの、実際には一部にしか使われておらず、中が空洞というものも多いです。 インシュレーターは樹脂製でプレーヤーの水平をとるための、高さ調節機能が付いています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

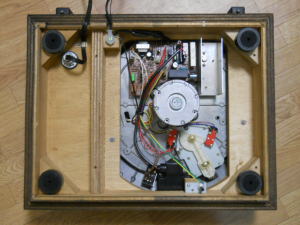

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスは小さくて貧弱です。モーターを回転させるという仕様からいえば、これでも十分なのかもしれませんが、サーボがかかった時は瞬間的に大きな電流がかかる訳で、トランスが小さく、しかも電解コンデンサも少ないとなるとちょっと不安です。もしかするとサーボ時には少しタイムラグが出るかもしれません。 ちなみに後継機のDP-50M/Lでは、トランスが大きくなりコンデンサの数も増えているので、ここがDP-1600の弱点だったのかもしれません。 保護回路のヒューズは30mmで1Aが1本です。コンデンサは角型ACコンデンサ 250V ・3.0μFなど。電源コードは細い平行コードです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (サーボ回路・駆動回路) | |||||||||||||||

| サーボ制御はDENON標準の方式です。ターンテーブルの回転スピードの検出機構は「高精度磁気記録再生方式」と呼ばれていました。 これはターンテーブル(プラッター)の内側に、1000個のマグネットを取り付け、それを磁気ヘッドで読み取ってパルスを生成します。それを基準周波数パルス(家庭用電源の周波数パルス・50Hz/60Hz)と比較チェックして、ズレがあれば回転スピードにムラがあるということで、すぐに補正する仕組みになっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フォノケーブル) | |||||||||||||||

| トーンアームの基部にある、5ピンのDIN端子に接続する仕様です。ケーブル交換ができるのがメリットですが、現在市販されているフォノケーブルは数が売れないということで、値段が高いのがデメリット。 自作するのもひとつの選択肢ですが、フォノケーブル用のDIN端子は数が少なく、オヤイデぐらいしか入手先がありません。 このオヤイデからはフォノケーブル自作セットが発売されており、価格は3844円(税込み)と手軽なのですが、ケーブルの長さが1mなのでウチには短すぎるのが問題です。 |

|||||||||||||||

|

DENON DP-1600のスペック

| 形式 | マニュアルプレーヤー |

| トーンアーム | ユニバーサルS字形トーンアーム スタティックバランス型 |

| 駆動方式 | ダイレクトドライブ |

| モーター | ACトルクモーター |

| ターンテーブル | 30.0cm アルミ合金ダイキャスト製 重量1.1kg |

| 慣性質量 | 160kg/cm2 |

| ワウ・フラッター | 0.003%以下 |

| 回転数偏差 | 0.0018%以下 (DENON独自の測定法) |

| S/N比 | 73dB以上(DIN-B) |

| 消費電力 | 10W |

| サイズ | 幅485×高さ163×奥行405mm |

| 重量 | 10kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |