|

||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > AU-D907F EXTRA |

|

SANSUI AU-D907F EXTRA |

| 1981年 定価175,000円 |

| SANSUI・サンスイのAU-D907F EXTRAは、1981年9月に発売されたプリメインアンプです。EXTRAという型番のとおりAU-D907Fをベースに、歪み対策の強化やMCトランスの搭載を行ったモデルです。 ライバルはACCUPHASE E-301、AUREX Λ77C、LUXMA L-530、ONKYO A-820GT、YAMAHA A-8など。 AU-D907F EXTRAの「売り物」はスーパーFF(フィードフォワード回路)と、AU-Dシリーズの代名詞でもあるDD(ダイアモンド差動回路)です。 アンプの歪を減らすための方式として、フィードフォワード回路やフィードバック回路があります。サンスイのスーパーFF回路は、正確に言うとフィードバックとフィードフォワードを組み合わされた回路で、中・低域の歪みをフィードバック回路で取り除き、フィードバック回路では対応の難しい高域の歪を、フィードフォワード回路で取り除いています。 プリドライバー段にはハイスルーレートの、デュアル・コンプリメンタリーのダイアモンド差動回路を搭載し、電流供給能力をアップしています。 このスーパーFF回路やダイアモンド差動回路により、全高調波歪率と混変調歪率は0.003%以下、TIM歪は限りなくゼロに近い値となっています。 最近はレコードがブームになりつつありますが、AU-D907F EXTRAはレコード全盛期のアンプなので、現在の高級アンプと比べてもフォノイコライザーのレベルは各段に違います。 フォノイコライザーはイコライザーの回路だけで、MC型とMM型のカートリッジを再生できますが、AU-D907F EXTRAではMCカートリッジの高音質を活かすために、「リニアステップMCトランス」を搭載しています。 このトランスはパーマロイ5重シールド構造で、下手な単品のステップアップトランスよりも良いものです。 またMCカートリッジにはハイインピーダンスとローインピーダンスの物がありますが、AU-D907F EXTRAは「ハイ」と「ロー」専用のモードを持っており、どんなカートリッジにも適合ができます。 1970年代の末ごろからMCカートリッジも高出力型が増えましたが、リニアステップMCトランスはON/OFFが可能なので、イコライザーだけでも再生ができます。 このイコライザー回路はDCサーボ回路で、ここにもダイアモンド差動回路を搭載しています。 電源部は効率に優れたCI型の大型トランスを採用。左右チャンネルとステージ間の干渉を防ぐため5系統の独立電源となっています。 AU-D907F EXTRAはMCヘッドアンプをやめて、リニアステップMCトランスの搭載と、レコードプレーヤーへの対応を強化した訳ですが、ところが1981年のオーディオフェアに、SONYが「ゴロンタ」と呼ばれるDAD(デジタルオーディオディスク・・・後のCD)プレーヤーの試作機を出品すると、オーディオ業界の状況は一変。 アンプやスピーカー、カセットデッキも、デジタルオーディオへの対応というのが「売り文句」となっていきます。 AU-D907F EXTRAもDAD(CD)用の端子などは、持っていないものの広告の宣伝文には「デジタル対応」とか「DAD対応機」という文字が入れられました。 いわば現在のオーディオ機器の「ハイレゾ対応」と全く同じです。ちなみに現在のアンプのハイレゾ対応の定義では、高域再生性能が:40kHz以上ですが、AU-D907F EXTRAはCD前の機種にも関わらず、高域は80kHzまで対応しているので、日本オーディオ協会のハイレゾの定義・推奨の条件を満たしています。 でもハイレゾがちょこっと注目されたと思ったら、今度はレコードがブームに。そう本当はレコードこそが、AU-D907F EXTRAの最も得意なソース。わが家の70~80年代に買い集めたLPのライブラリのためにも、まだまだ頑張ってもらわねばなりません。 定価は175,000円ですが当時としては高級機。35年も前のアンプなので、なかなか状態の良い物を探すのも大変ですが、当時のアンプはお金がかかっていたことは、カタログスペックを見れば一目瞭然。 例えばDENON PMA-SX1(580,000円)と比べても、全高調波歪率はPMA-SX1の0.01%(50W)に対しAU-D907F EXTRAは0.003%(130W)と1桁違う。S/N比もライン入力、MC、MMと全てAU-D907F EXTRAが上。 一部のオーディオファンは1980年代のアンプが、現在のアンプよりも歪率が「ケタ違い」に良いのことを疑念に思い、たっぷりNFBを掛けていると勘違いしていますが、当時のアンプのほうが、良いパーツを使っているということを理解しなくてはいけません。 またNFBの帰還量が多く無いことは、TIM歪が測定限界以下というスペックからもわかります。 PMA-SX1は30.4kgの重量があり、これはAU-D907F EXTRAの約2倍近いです。ということは鉄板を厚くして重量を稼いでも、肝心の中味にお金をかけないと、アンプの歪みやノイズは下がらないということでしょうか。 また、現在のアンプは宣伝文に「ハイスピード」という言葉が良く使われますが、スルーレート(応答速度)や、ライズタイム(立ち上がり時間)といったスペックは全く公開されません。 AU-D907F EXTRAのスルーレートは±250V/μsec、ライズタイム(立ち上がり時間)は0.5μsecです。 (音質について) もう35年も前のアンプだから「老骨にムチ打って」なんて思って聴くと大間違い。解像度があり繊細なところもキチンと出てきます。ガチッと定位が決まる方ではなく少し散乱系。そのかわり音場は広くて立体感があります。 小音量では低音はあまり出ませんが、当時このアンプと組み合わされるのは、JBLの4312、4315B、4430、L300Aといった30cm・38cmのユニットを持ったスピーカー。小音量時の特性などというのはあまり関係なかったかもしれません、 現在のアンプと違って1980年代のアンプは電源が強力で、回路全体の余裕度が高く、良いパーツを使っています。人間でいえば年はとっているが、足腰は若者よりもしっかりしていて、基礎体力も全然上という状態。 そのため、SACDやハイレゾ音源など、いわゆる「情報量の多いソース」にも、まったく問題無く対応できています。録音の新しいフュージョンなどを聴くと、安価なデジタルアンプでは、かなわないぐらいのスピード力を秘めていることがわかります。 音楽を聴くという面から見ると「懐の深さ」を実感します。クラシックではオーケストラの壮大なところも、少人数の室内楽の繊細なところも「ソツ」なくこなします。某オーディオ評論家さんが好きなピアノの「左手」もわかりやすい。 サウンドとしては少しウォームトーンですが、ジャズのトランペットやサックスなどのクールなところも、意外とキチンと出ます。ボーカル物はビブラートやブレスなどキチンと表現してくれます。ただ定位がやや悪いので、ソースによっては伴奏との混濁が出るのが弱点ではあります。 中古品を購入する場合、一番問題なのはメンテナンス。よくボリュームやスイッチ、端子に接点クリーナーをかけて、良い音になったという人がいますが、アンプはそれだけでは本当の音は出ません。 ポイントは基板のクリーニング。トランジスタやコンデンサなどのパーツの脚(リード)が汚れたり、ホコリ、サビが付いていると、電流の流れに影響が出て音質が悪化します。 AU-D907F EXTRAの場合、特にヒートパイプの下にホコリが貯まります。ここにあるのはアンプの要ともいえる出力部の基板。 いわばここのクリーニングは必須事項。これだけでも音のキレや解像度がかなり違くなります。もちろんドライバー段やプリ部、電源部の基板もクリーニングしたほうが音は良くなります。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| デザインはAU-D907Fを踏襲したもので、大きな違いはサイドウッドが付いたこと。カラーはブラックの他にシルバーがありました。 インプットセレクタは「PHONO-1」「PHONO-2」「TUNER」「AUX」で、カセットデッキを選択する場合は「TAPE PLAY」ボタンを押してから、TAPE-1かTAPE-2を選択します。 MCカートリッジ用にはMCトランスのON/OFFスィッチと、「High」と「Low」のインピーダンスの切替スィッチがあります。 トーンコントロールには高音は6kHzと3kHz、低音は300Hzと150Hzのターンオーバー周波数切替機能があります。トーンスイッチはソースダイレクトではなく、あくまでもトーン回路だけをバイパスするものです。 フィルターは2種類で16Hzのサブソニックフィルターと20kHzのスーパーソニックフィルターがあり、他にミューティングスィッチもあります。 スピーカー端子はA・Bの2系統で、A+Bにすればバイワイヤリング接続にも対応できます。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

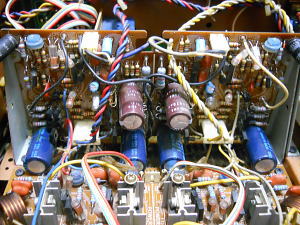

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシはフロント、リヤ、サイドフレームで、四角のフレームを構成し、真ん中に1本ビームを入れて、そこに底板やフロアパネルをネジ留めしています。合理的で剛性に優れたシャーシです。天板は木製でサイドウッドと一体になったコの字型。通気口の部分だけが鉄製です。 最近のアンプはコストの問題で、高級機以外は磁気歪み対策がされていないか、中途半端な対応しかしていませんが、AU-D907F EXTRAではシャーシへの銅メッキ、木製の天板、ヒートパイプのフィンによるシールド、ノンマグネティック素子の採用など、入念に磁気歪み対策が行われています。 内部は左側に電源トランスと電源回路。右側には平滑コンデンサが8本。大きなヒートパイプの下にパワー部。その手前がプリ部。一番右側はMCトランスとフォノイコライザー回路です。特にカートリッジの微少な信号を増幅するフォノイコライザー部は、シールド構造になっています。 内部配線の不要な引き回しを避けるために、インプットセレクタやRECセレクタは入力端子のそばにあり、フロントパネルからジョイントパイプにより操作されています。 電源コードはキャブタイヤケーブルです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| 電源トランスはCIコアとバランス巻線を採用したトランスで容量は266VA。シールドケースが付いています。 このトランスは「CI型」「カットコア」と呼ばれる特殊なトランスで、当時のオーディオ雑誌によると、トロイダルトランスのレギュレーションの良さと、EIトランスの製造しやすさを兼ね備えた物となっていますが、イシノラボさんによると、EIトランスとカットコアトランスの中間的存在で「性能は良いがコストが高いのが難点」だったそうです。 電源回路は高速応答(ハイスピード)がコンセプトで、干渉を防ぐためにイコライザー/トーンアンプ、プリドライブ段の左右2系統、パワー段の左右2系統という、左右のチャンネルとステージを独立させた5系統の独立電源となっています。 平滑用の電解コンデンサは8本。日立コンデンサ(現日立エーアイシー)とともに開発したサンスイ・オリジナル「αコンデンサー」です。1980年代のアンプというコンデンサの大容量競争みたいなところがありましたが、サンスイは一貫して容量の大きさを求めずに、高速応答性の高いコンデンサを使用し続けました。 αコンデンサーの特徴は、箔表面積の低倍率化とハイスピード化。AU-D907F EXTRAでは2種類のコンデンサが使われており、「HK-F1α」71V・12,000μF(4本)が低音用、「HK-C1α」71V・4,700μF(4本)は中・高音用と、明確な音質へのポリシーを持って使われています。 他に高級フィルムコンデンサーの「UΛ-Ⅱ」やリカバリー時間(逆回復時間)が早い、ファーストリカバリーダイオードを使用しています。電源コードはキャブタイヤケーブルのようです。 ともかく電源部は強力。昔はどのメーカーのアンプも電源部にお金をかけていたので、このくらいでは驚くほどのこともなかったのかもしれません。 現在はというと、メーカーは高級アンプにおける電源の重要性を認めながらも、実際には50万クラスのアンプでも、AU-D907F EXTRAの電源部には、まったく追いついていません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

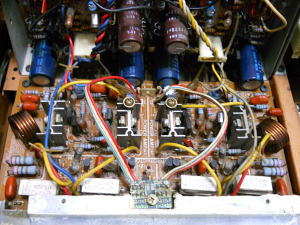

| (パワー部) | |||||||||||||||

| パワー部の特徴はスーパーFF回路です。スーパーFF回路はAU-D907Fから搭載された回路で、NFB(ネガティブフィードバック)と、FF(フィードフォワード)を組み合わせた回路となっています。 この回路ではNFBは従来どおり中・低域の歪を取り除き、FF回路ではNFB回路で取り除けない、主に高域の歪み成分を取り除いています。 仕組みはプリドライバ段から歪補正成分を抽出し、エラーコレクションアンプを通して、それを合成して打ち消して歪みを消しています。 フィードフォワード回路は原信号から歪成分を取り出して、それを逆位相にして出力で合成することで、歪をキャンセルするという仕組みです。 またNFBをかける前の周波数特性(裸特性)の設定や、2ポール位相補償などによって、位相遅れを少なくしてNFB量を減少させるなどして、広帯域での歪の除去とアンプの安定度が向上を可能にしています。これらの結果、TIM(トランジェント・インターモジュレーション)歪がほぼゼロとなっています。 ※スーパー・フィードフォワード回路の開発や、それを搭載したAU-D907F/707F/607Fの経緯は、開発者であるイシノラボのサイトに詳しく載っています。 プリドライバ段はデュアル・コンプリメンタリーによるダイアモンド差動回路です。ダイアモンド差動回路のメリットは、大電流時でもスルーレート(高速応答性)が高いことで、音楽信号の複雑なピーク入力に対しても、ドライバー段や最終出力段へ、瞬間的な電流供給が可能となっています。 使用されているパワートランジスタは、高周波特性に優れたLAPT構造のサンケン「2SA1216」と「2SC2922」。最近まで製造されていた、いわばトランジスタの「レジェンド」で、某オーディオメーカーのハイエンドのアンプで使われているUHC MOS-FETよりも値段が高いです。 エラーコレクションアンプには、スイッチングスピードがバイポーラトランジスタの5倍以上、広帯域で温度の安定性に優れたMOS-FETを使用しています。 ヒートパイプのフィンは30枚で、鳴りを抑えるためのパイプが付いています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| パワー部の回路図 | |||||||||||||||

| (プリ部) | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フォノ・イコライザー) | |||||||||||||||

| MCカートリッジ用に「リニアステップMCトランス」を搭載した回路で、鋼板によるシールドパネルによって、他からの干渉を防いでおり、サイドウッドにも鋼板によるシールドパネルが、取り付けられています。 リニアステップMCトランスの特徴はワイドレンジと高S/N比で、パーマロイコアとバランス特殊巻線を持ち、外部からの干渉やマイクロフォニックノイズを防ぐために、5重シールド構造となっています。 フォノイコライザー回路はダイアモンド差動回路のDCアンプ構成です。 初段はカスコードブートストラップのデュアルFETによる差動回路。2~3段はサンスイ独自のダイアモンド差動回路と電流差動プッシュプル回路。出力段はダーリントン接続によるSEPP(シングルエンド・プッシュプル)。DCサーボ回路により出力のカップリング・コンデンサーを排除しています。 左右のセパレーションを確保し、干渉を避けるために、完全なデュアルMONO構成の回路となっています。 MCトランスはスィッチによりON/OFFの切替が可能となっています。またオルトフォンなどのローインピーダンスのMCカートリッジに対応するため、インピーダンスは「High」と「Low」の切替ができます。 1970年代~1980年代にかけて、単品でもMC用の昇圧トランス(ステップアップトランス)やフォノイコライザーが発売されていました。昇圧トランスの価格は1~5万円ぐらい。イコライザーは安い物は1万円ぐらいからあり、MARK LEVINSONなどの高い物は15万円ぐらいしました。 AU-D907F EXTRAに搭載されているステップアップトランスやイコライザーは、アンプ内蔵のものとしてはレベルが高いもので、下手な単品の昇圧トランスやイコライザーよりも、はるかに良いものです。 ちなみに前述のDENON PMA-SX1の発売時に、フォノイコライザーに力を入れているということで回路の写真が公開されましたが、せいぜいバブル期の中級機並みの回路です。とてもAU-D907F EXTRAと比べものになりません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はPHONOが2系統とチューナー、AUX(外部入力)。テープも2系統となっています。スピーカー端子は2系統です。 1981年にはまだCDプレーヤーが発売されていないので、CD入力端子はありません。金メッキがされているのはフォノ入力端子だけです。他にはGND端子があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

AU-D907F EXTRAのスペック

| 実効出力 | 130W+130W (8Ω、THD 0.003%) |

| 全高調波歪率 | 0.003%以下 |

| 混変調歪率 | 0.003%以下 |

| TIM歪 | 測定限界以下 |

| 出力帯域幅 | 5Hz~80kHz |

| 周波数特性 | DC~300kHz (+0 -3dB) |

| S/N比 | 110dB |

| PHONO S/N比 | 90dB (MM) 75dB (MC) |

| ダンピングファクター | 100 (8Ω) |

| 消費電力 | 320W |

| サイズ | 幅460×高さ160×奥行444mm |

| 重量 | 17.7kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |