|

||

| TOP > 使っているオーディオ > アンプ > Pioneer A-A6 |

|

Pioneer A-A6 |

| 2006年 定価80,000円(税込み) |

| PioneerのA-A6は、2006年12月に発売されたプリメインアンプです。海外でも販売され、イギリスでの価格は350ポンド。 ライバル機はDENON PMA-1500AE、marantz PM8001など。 2000年代の初めは、1996年に登場したDVDビデオや、1999年に登場したSACDやDVDオーディオが、マルチチャンネルに対応していたこともあり、オーディオメーカーはAVアンプに力を入れていて、2chのアンプの新商品は数が少ない状況でした。 そんな中、ヨーロッパではAVアンプの販売に陰りが出始めて、2chのアンプに復活きざしが見え始めました。 2006年にはPioneerが数年ぶりにプリメインアンプ A-A9/A-A6を発売。2007年にはYAMAHAがA-S2000を発売して、再参入するなど、ピュアオーディオの復権が始まりました。 A-A6はイギリスの録音スタジオ「Air Studios」の、サウンドエンジニアと共同で音質のチューニングを行なったアンプです。 外観は楽器をイメージさせるフォルムのデザインになっています。オーディオ機器としては、ユニークなデザインのため話題にはなりましたが、オーディオファンからは評判は良くありませんでした。 A-A6とA-A9は兄弟機です。シャーシや基板、パーツの多くは共用で、A-A9を少しグレードダウンをしたのがA-A6と言えます。 当時としては、かなり割り切ったアンプで、定格出力はA-A9が55W、A-A6は45Wしかありません。明らかに小型スピーカーや、細身のトールボーイに的を絞っているという感じです。またA-A9はUSB-DAC(16bit PCM)を内蔵していました。 A-A6はAB級動作のアンプで、小出力時にはA級で動作して、スイッチング歪やクロスオーバー歪が発生しません。大出力時には自動的にAB級動作に切り替わります。 パワーアンプの出力段は高域周波数特性に優れた、オーディオ用パワー素子LAPT (Linear Amplified Power Transistor)を使用したシングル・プッシュプルになっています。 また電圧増幅段は、Pioneer独自の電流帰還型回路による1段増幅回路「ワイドレンジリニアサーキット」を採用しています。 電源部はL/R独立のツイントランスを搭載。無帰還型電源回路として、ショットキーバリアーダイオードや低ESRコンデンサーを採用しています。 A-A6とA-A9の相違点は、電源トランス(A-A6はEIトランス・A-A9はトロイダルトランス)、リジッドアンダーベース(A-A9のみ)、PHONOのMC対応(A-A9のみ)、USB-DAC(A-A9のみ)、スピーカーターミナルなどです。 |

|||||||||||||||

| (音質について) | |||||||||||||||

| A-A6の弱点は小音量での音が悪いこと。小音量時はA級動作のハズですが、解像度や透明感は良くありません。音の混濁もあり、細部の音はつぶれる物もあります。 本領を発揮するのは、そろそろ、ご近所迷惑を少し気にするぐらいのレベル。普通のアンプのボリュームでいうと、9時より上のレベルです。 いろいろなスピーカーをつなげてみましたが、どうも駆動力が十分では無い感じがします。そのため、ある程度音量を上げてやらないと、ちゃんとした音が出てこないのかもしれません。 高音はちょっとキャラクタがあります。低音は音量に関係なく弱いです。レンジは狭く音場も平面的です。 定価は8万円ですが、バブル期でいうと5〜6万円クラスのアンプに相当しますので、価格相応の音かもしれません。 上のクラスのアンプとの音の差はけっこう大きく、ウチにあるバブル期〜1990年代の7万〜10万円クラスのアンプ(メンテ済み)と比べると、音の厚みや情報量、レンジの広さなど、まったく歯が立ちません。 アンプにとって電源部は音質に直結する重要な回路ですが、このクラスではお金をあまりかけられません。 A-A6はA-A9と回路が共通のため、ライバル機よりも頑張っているものの、例えばトランスも電解コンデンサも、CDプレーヤーのYAMAHA CD-S1000よりも小さい物をですし、グレードも下の物を使っています。 対策として、電源ケーブルをいろいろと替えてみましたが、たしかに音質の向上は見られますが、やはり今ひとつ。回路による供給能力の問題だとすると、ケーブルではどうにもなりません。 A-A6はそのデザインや音のせいでしょうか、オークションでは人気が無く、ライバルのDENON PMA1500AEの、半分近くの価格で取引されています。 でも1万円台前半で買えるとなると、それほど悪いアンプではないと思います。 何しろS.M.S.L SA-98Eなどの中国製 小型デジタルアンプも、製造コストが上昇したため1万円台が普通になってきました。 A-A6はちゃんとしたピュアオーディオのアンプです。小型デジタルアンプとは次元の違う良い音を出してくれます。 サンスイの607シリーズや、バブル期の「798」クラスのアンプが欲しいと思っても、メンテナンスが出来なければ、本来の音は出ません。 またボリュームのガリやプロテクト回路など、故障の不安を感じる人もいるかもしれません。その点、A-A6はまだ発売年数が新しいだけに、そういう心配が少ないと思います。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| 中央部に段差があるユニークなデザインです。 フロントパネルにあるのは電源ボタン、ボリューム、インプットセレクタ、ダイレクトスイッチ、ヘッドホン端子だけです。TONEやバランスなどはリモコンからの操作となります。 日本でのカラーはシルバーですが、海外ではブラックが販売されました。 音量の操作は電子ボリュームです。本体側のボリューム(ロータリエンコーダ)は、かなり回さないと音量があがりません。 同時期のONKYOやマランツ製のアンプでは、ロータリエンコーダの故障が多いようですが、A-A6やA-A9ではあまり聞きません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

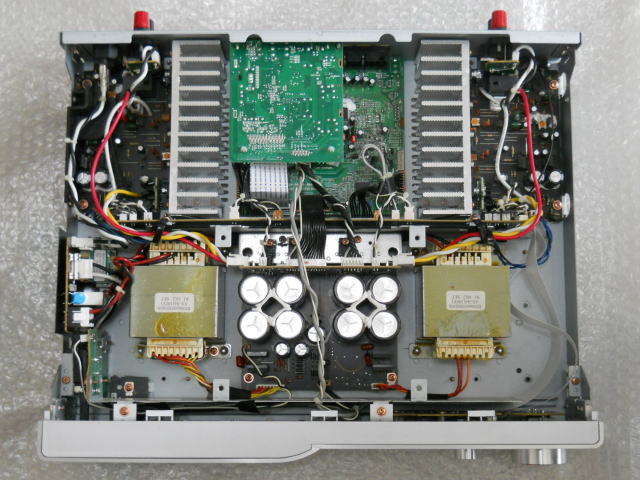

| (シャーシ・内部について) | |||||||||||||||

| シャーシは厚さ1.2mm厚の鋼板を使用しています。部分的にハニカムのプレスが入っており、しっかりしていて強度もあります。鋼板の鳴きも少ないです。 それに対して天板は厚さ1mmですが、スリットが多いこともあり、簡単にたわんでしまいます。 A-A6で気をつけなくていけないのは、塗装がめちやくちゃ薄いこと。ちょっとこすっただけでも簡単にキズが付きます。 インシュレーターは金属製で、接地面には厚めのフェライトが貼られています。 内部のレイアウトは、手前に左右独立の電源トランスと電源回路、奥は真ん中がプリ部で、その両側がパワー部です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源部) | |||||||||||||||

| ライバル機はPMA-1500AE、marantz PM8001と比べると、相当に頑張っています。 電源トランスは左右独立のツイントランス。写真で見ると大きく見えますが、けっこう小ぶりです。トランスから出ている配線は細いので、容量はたいしたことはないと思います。 平滑用の電解コンデンサは50V・4700μFが8本。片チャンネルの合計は18,800μF。 大きな物を1本使うのではなく、小さな物を4本使うことで、低インピーダンス化をはかっています。またコンデンサは振動防止のために接着剤で結合・固定されています。 本来、ここに必要なのは充放電の早い、瞬発力のあるコンデンサですが、コストの面でちょっと難しかったようです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (パワー部) | |||||||||||||||

| LAPTを使ったシングル・プッシュプルと、電流帰還型の1段増幅の「ワイドレンジリニアサーキット」の組み合わせということで、本当にパーツ数が少ないです。 ある意味「シンプル&ストレート」になっていますが、音にはそれほど結びついていません。ただしコストが、かからないという部分では結びついています。 LAPT (Linear Amplified Power Transistor)は、広い電流範囲で電流増幅率(hFE)が一定なので、オーディオ向きのパワートランジスタです。サンケンの2SC3519Aと2SA1386Aが使用されています。 A-A6はAB級アンプです。AB級といっても1970年代に流行ったAB級アンプとは違い、小出力時にはA級で動作して、スイッチング歪やクロスオーバー歪が発生させません。大出力時にはAB級アンプに切り替わり、アイドリング電流を少なくして電力消費や発熱量を少なくします。 といってもA級アンプとB級アンプを別々に搭載している訳ではなく、出力によってバイアスの値を変えてやれば、同じ回路でA級とAB級の動作ができます。 写真で青く光っているいるのは発光ダイオードです。価格が安いのでオーディオ機器では、ダイオードの代わりとして、よく使われます。 ヒートシンクは小型で幅140mm、奥行37mm、高さ55mm。ダンプはされていないので、叩くと良く鳴ります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (プリ部) | |||||||||||||||

| プリ部といっても、ルネサス製のIC「R2S15205FP」の中に、電子ボリュームと入力セレクタ、そしてトーン回路が内蔵されており、これ1個で、ほとんどの役目をはたしています。 電子ボリュームのメリットは、ギャングエラーやカーボンなどの汚れによる接触エラーが起きないことですが、音質が良い物もあれば悪い物もあります。 このR2S15205FPは、メーカーの調達価格は1個100円程度なので、ピュアオーディオ用というよりも、ゼネラルオーディオ用のパーツという感じです。 その他にはNEC製の8bit・マイクロコントローラ(MCU)があります。MCUの中にはマイコンが内蔵されており、スタンバイ用電源やボリューム用のエンコーダの管理、リモコン制御などを行っています。 マイコンからは当然、音質に悪影響なノイズが出ますので、この場所にあるのは望ましくありません。 このプリ部の上には通称 USB基板があります。これはA-A9用の基板で主にUSB-DAC(16bit PCM)用の基板です。A-A6では基板はありますが、パーツは取り付けられていません。 ちなみにA-A9で使用されているDACは、バーブラウンのPCM2702です。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (フォノイコライザー) | |||||||||||||||

| A-A6のフォノイコライザーはMMカートリッジだけに対応しています。オペアンプ JRC 2068Mを使用した簡易な回路で、MMカートリッジの入力感度/インピーダンスは2.8mV/47kΩ。 ちなみにサービスマニュアルの回路図を見ると、A-A6とA-A9の回路は共通で、A-A6ではMMとMCの切り替えスイッチを外して、MCカートリッジ用のイコライザを使えなくしているだけのようです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (入出力端子・リモコン) | |||||||||||||||

| 入力端子はCD、PHONO、TUNER、TAPE、AUXです。スピーカー端子は1系統です。 また他のPioneer製品との連動用に、コントロール端子を装備しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| リアパネル |

|||||||||||||||

| リモコンで出来るのは電源のON/OFF、ボリュームのアップ・ダウンとミューティング。トーンコントーロルとバランス。入力の切り替えとダイレクトスイッチ、ディマーです。 型番はAXD7474。バッテリーはボタン電池のCR2025。 |

|||||||||||||||

|

Pioneer A-A6のスペック

| 定格出力 | 60W+60W (4Ω) 45W+45W (8Ω) |

| 最大出力 | 88W+88W (4Ω) |

| 高調波歪率 | 0.05%(定格出力、-3dB) |

| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz(+0 3dB) CD他 |

| S/N比 | 103dB (CD、TUNER、AUX) 80dB (PHONO MM) |

| ダンピングファクター | |

| 消費電力 | 170W |

| サイズ | 幅420×高さ100×奥行359mm |

| 重量 | 10.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |