|

||

| TOP > 使っているオーディオ > カセットデッキ > DENON DR-230 |

|

DENON DR-230 |

| 1979年 定価57,800円 |

| DENONのDR-230は1979年9月に発売されたカセットデッキです。DENONのメタルテープ対応デッキとしては第2世代となります。 当時は59,800円が売れ筋の価格帯だったので、ライバル機がたくさんあります。AKAI GX-M30、DIANGO AUK-8300D、Lo-D D-70S、OPTONICA RT-6、Pioneer CT-520、SANSUI SC-55、SONY TC-K55、Technics RS-M33G、TRIO KX-800、Victor KD-A5、YAMAHA K-6など。 1978年11月に世界初のメタル対応カセットデッキ、Victor KD-A6が発売された後、1979年に入ってから、各社はメタル対応デッキの新商品を投入します。 DENONのメタル対応第1号機は、1979年4月に発売されたDR-250(64,800円)です。しかしDR-250はVictor KD-A5(59,800円)と、ほぼ同等の内容でありながら、値段は5000円も高かったのです。 当時のDENONはレコードプレーヤーやカートリッジでは、トップブランドでしたが、その他の商品ではヒット商品が少なく、「サン・トリ・パイ」の後塵をきすような立場でした。特にカセットデッキは人気がなく、KD-A5と同じ価格でも勝負にならなかったと思います。 DR-230は型番が若いですが、DR-250の実質的な後継機です。価格はライバルよりも2000円下げられています。 ふつうオーディオ製品は新商品になると、型番の数字やアルファベットを高くしたり、後ろにしてグレード感や新しさやアピールしますが、1970年代末〜1980年代初めにかけては、後継機に若い型番を採用するというのが、よく行われました。 この頃のオーディオの新商品は、性能がグーンと向上して、価格も安くなるというのが当たり前でしたので、旧モデルの在庫品対策として行われていたようです。 DR-230ではデザインを当時流行の薄型に変更し、レベルメーターはVUメーターをやめて、応答性の速いLEDを使用したメーターに変更。メカも改良されてワウフラッターが改善しています。 ヘッドには飽和磁束密度が高く、耐摩耗性に優れたセンダストヘッドを搭載。消去ヘッドはダブルギャップフェライトヘッドです。 ノイズリダクションシステムはドルビーBを搭載。テープセレクターはマニュアルのみで、LH(ノーマル)、 FeCr(フェリクローム)、 CrO2(クローム)、 METAL(メタル)の4ポジションです。バイアス・フィインアジャスト機能を搭載しており、バイアスを±15%の範囲で調整できます。 録音のバイアス発振回路はプッシュプル構成とし、再生アンプもICによる全段プッシュプル構成として、ノイズや歪みに対して配慮した設計としています。 (音質について) 音に厚みはありませんが、解像度はしっかりしています。高音は良いですが、低音はブーミー気味です。 全体的には明るいサウンドで、ジャンルとしはロック、ポップス向け。80年代の洋楽ブームとよく言われますが、実際は70年代後半のディスコブームから洋楽はブームになっており、FM放送でも洋楽番組が多く、エアチェックする人も多くいました。そういう意味ではDR-230のような普及機の音作りとしては妥当な選択といえます。 |

|||||||||||||||

| (フロントパネル) | |||||||||||||||

| DR-250に比べて全高は3.5cmほど下げられ、この頃のトレンドである薄型デザインになりました。 もうひとつのトレンドがVUメーターを廃止して、ピークレベルメーターにLEDを使用したことです。このレベルメーターは2色のLEDを使い15点表示となっています。 レイアウトは左から電源スイッチ、カセットの開閉ボタン、ヘットホン端子(ヘットホンボリュームはありません)。 カセットドアの隣はテープカウンターで、3ケタの回転式です。ディスプレィ部分にはLEDのピークレベルメーターがあるだけで、ドルビーのON/OFFや、テープポジションなどのインジケーターはありません。 その下はタイマースタンバイスイッチ。ドルビーノイズリダクションのON/OFFスイッチ。その下がロジックコントロールによる再生、録音、早送り、巻き戻しなどの操作ボタン。 一番右は録音レベルのボリューム。テープセレクターはLH(ノーマル)、 FeCr(フェリクローム)、 CrO2(クローム)、 METAL(メタル)。バイアス・ファインアジャストの調整ボリューム、マイク端子となっています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

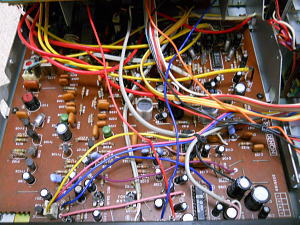

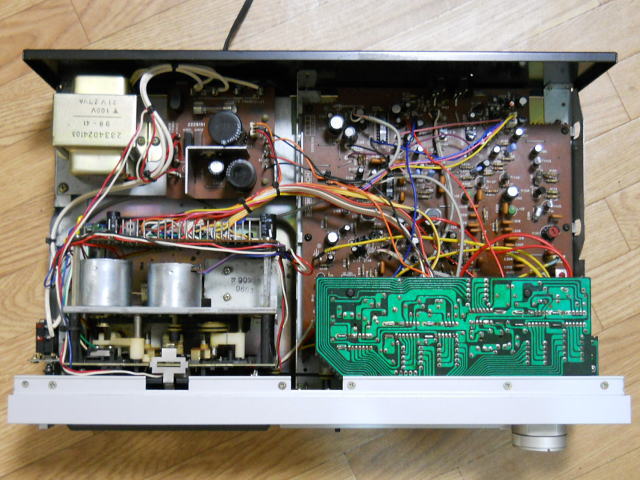

| (シャーシと内部について) | |||||||||||||||

| シャーシ(キャビネット)は普通の鋼板製。この頃の中級機としては一般的なものです。 内部は左側に手前にメカとサーボ基板。奥にはトランスと電源回路があります。右側は上下に2枚の基板があり、上がレベルメーター用の回路。下が録音・再生回路とロジックコントロールなどを行うシステムコントロール回路となっています。 キャビネットはそれほど大きくありませんが、大型の電源トランスと大型のメカを搭載しているため、手で持つと見た目以上に重たいです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (電源回路) | |||||||||||||||

| 電源トランスの容量は21V・27VAで、リーケージフラックス(磁束漏れ)対策のために、金属製のケースに入った大きめのものです。 ところがその後ろの電源回路は極めて簡素。独立電源と呼べるようなものではありませんが、いちおうメカ、オーディオ、LEDメーターの3系統に分けて給電しています。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (ヘッド・メカ) | |||||||||||||||

| ヘッドは録再と消去の2ヘッドです。録・再ヘッドはセンダスト材をラミネートしたものです。ラミネートといってもセンダストは加工が難しく、ヘッドの理想である薄膜によるラミネートはPioneerのリボンセンダストヘッドしかありませんでした。DENONのヘッドはTechnicsやYAMAHAなどと同じように、センダストのチップを3枚ラミネートしたものです。 センダストはフェライトよりも磁束密度が高いものの、コアに使用すると渦電流損失が大きく、高域特性が悪化するなどの弱点がありました。またオーディオ用のヘッドとして使用するには加工がしずらく、耐食性を高めるために添加物が必要なため、本来の磁束密度が得られないなどの問題がありました。 そのため1980年代に入ると、多くのメーカーがセンダストをやめて、改良型のハードパーマロイヘッドに移行します。DENONも後に登場するDR-Mシリーズで、ハードパーマロイとフェライトを使ったSF(スーパーフリケンシー)ヘッドを投入しています。 メカのキャプスタン用のモーターはDCサーボモーター、リール・メカ用はDCモーターとなっています。 モーターは大きめのサイズで三協精機製。モーターが三協製だとメカも三協製だと勘違いしている人もいるようですが、三協精機のモーターは性能が良かったので、いろいろなメーカーで使われています。 ちなみに三協精機がカセットデッキのメカを手がけ始めたのは1978年。同様にカセットデッキのメカを作っていたメーカーにはコパルと東京ピジョンがあります。コパルのメカの一部には三協製のモーターが使われており、東京ピジョンは三協精機と業務提携をしていたので、三協製のモーターを使っていても不思議はありません。 話がややこしくなりますが、3社ともカセットテープの衰退とともに業績が悪化し、その後3社とも日本電産の傘下となります。 メカ自体は大型でパーツの配置には余裕があり、メンテ性は良いともいえます。 リールからゴムベルトでカウンターを駆動していますが、途中にプーリーがあり、ここに回転センサーがあり、オートストップの制御をしています。 2個のモーターの後ろにはサーボ回路の基板があります。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

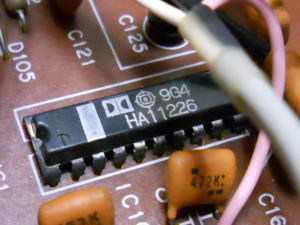

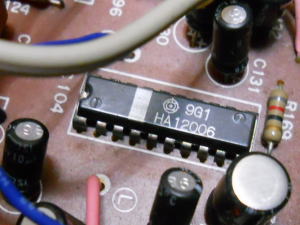

| (録音・再生回路 システムコントロール回路) | |||||||||||||||

| 日立製の3つのICを使用して回路の集積化を図っていますが、パーツの数はそこそこあります。ただしグレードは、それほど高そうではありません。 日立「HA12005」は録音・再生アンプとマイク用のアンプ、さらにドルビーの切り替えスイッチが入っています。「HA12006」はロジックコントロール用の回路と、ヘッドフォンアンプが入ったIC。 そして「HA11226」はドルビーノイズリダクション(Bタイプ)用のICです。 HA12005やHA12006のような、複数の機能を持ったICは、回路のコストを安くできますが、うまく回路設計をしてやらないと、配線の引き回しが長くなり、音質的にはかえって不利となる場合もあります。またドルビー用のICも録音と再生とで兼用のため、録音と再生を独立させて2個使用する場合よりも、配線は長くなります。 DR-230の場合も例外ではなく、ICと半固定抵抗の位地から回路を追いかけて見ていくだけでも、「美しい配線」とはいえません。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

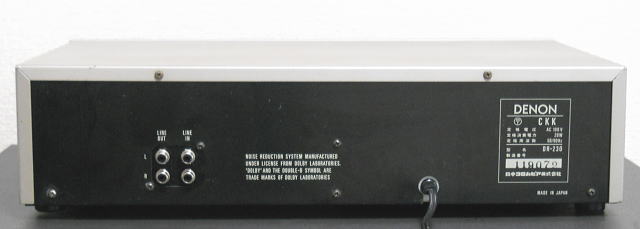

| (入出力端子) | |||||||||||||||

| 入出力端子はライン入力とライン出力のみです。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| (DENONのカセットテープ) | |||||||||||||||

| 当時、DENON(デンオン)は日本コロムビアの、オーディオ用ブランドでした。 当初、カセットテープは「コロムビア」ブランドで発売していましたが、オーディオファンからすると「安かろう悪かろう」というイメージがありました。 1978年からは「DENON」ブランドで発売。従来のイメージを払拭するデザインと音質で、取り扱い店もいっきに増えました。 ラインアップはノーマルタイプのDX1、DX3。フェリクロームのDX5、クロームのDX7、メタルテープのDXMです。 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| DENON DX3 |

DENON DR-230のスペック

| 周波数特性 | メタルテープ 35Hz〜15.5kHz ±3dB フェリクローム、クロムテープ 35Hz〜15kHz ±3dB ノーマルテープ 35Hz〜14kHz ±3dB |

| S/N比 | 64dB(Dolby-B 使用時) |

| 高調波ひずみ率 | 1.0%以下 |

| クロストーク | 65dB以上 |

| ワウ・フラッター | 0.04%(WRMS) |

| 消費電力 | 20W |

| サイズ | 幅434×高さ112×奥行300mm |

| 重量 | 7.5kg |

| TOP |

| CDプレーヤー |

| アンプ |

| スピーカー |

| カセットデッキ |

| チューナー |

| レコードプレーヤー |

| PCオーディオ |

| ケーブル |

| アクセサリー |

| 歴史・年表 |

| いろいろなCD |