FISHER(フィッシャー) FCD-2000Ⅱは1986年ごろに発売されたCDプレイヤーです。

FISHERはアメリカのオーディオメーカーで、1950年代~60年代にかけて優秀なアンプやチューナー、レシーバーなどを生産していたアメリカの名門オーディオです。

その後経営が悪くなりエマーソン電機の傘下に入ります。これに目をつけたのがサンヨー電機で、アメリカで知名度のある「FISHER」ブランドを活用し、アメリカでの自社商品の販売を伸ばすために提携を結びます。1980年代になると有名なラジカセ「U4」に、「FISHER」ブランドを付けて発売しています。

1987年にサンヨーのアメリカの販売会社「サンヨー・エレクトリック・インク」と、「フィッシャー・コーポレーション」が合併して、「サンヨー・フィッシャー・コーポレーション」となり、正式にサンヨーの子会社となったようです。

サンヨー電機は「OTTO」というオーディオブランドを持ち、70年代の終わり頃にはかなり力も入れていました。

しかし、オーディオファンから見れば2流家電メーカーであり、音質は「二の次」で、価格が安いのが「とりえ」という感じでした。

CDプレーヤーは、他社と同様に1982年に1号機「DAD-03」178,000円を発売します。予想どおりセールスは低調でした。その後は日本市場で他のオーディオメーカーと戦っても、勝目は無いと判断したのか、「FISHER」の名前を使って、アメリカとヨーロッパでの販売をメインにしていきます。

この「FISHER」ブランドを使って、日本で発売したのが、FCD-2000(1985年発売・67,000円)です。製造はサンヨー電機が行っており日本製のCDプレーヤーです。

FCD-2000Ⅱは名前のとおり、FCD-2000の改良モデルのようですが、FCD-2000とメカや基板を共用している、輸出専用モデルのAD-823の回路図と見比べても、オペアンプやRAMが入れ替わっているぐらいなので、実際はたいした改良はされていないかもしれません。

FCD-2000の内容は「FISHER」の名に恥じないものではなくて、名前を汚すようなお粗末なものです。各回路は最低限のパーツで構成。当時の最低価格帯の49,800円のモデルよりも貧弱です。

D/Aコンバータもバーブラウンやフィリップス、SONYなどのオーディオ用DACを使うのではなく、秋葉原でも入手できるようなICと抵抗を組み合わせて、抵抗型DACとしています。

ディスプレィは数字2ケタしか表示できず、トラックナンバーかインデックスナンバーを切り替えて表示するだけです。

このレベルのCDプレーヤーに、67,000円という値付けをするのもどうかと思いますが、日本での販売はサンヨーではなく徳間コミュニケーションが行っており、当時のオーディオのカタログブックにも載っていないので、いわゆる電気店ルートとは別ルートで販売をおこなっていたのかもしれません。

(音質について)

音は中域がメイン。1980年代後半のエントリーモデルよりも音は悪く、音数が少なく高音・低音もバッとしません。やはり安直なD/Aコンバーターの影響かもしれません。

|

| (フロントパネル) |

ディスプレィの表示は2ケタ。つまり曲数かインデックスナンバーのみの表示で、時間は全く表示できません。

|

|

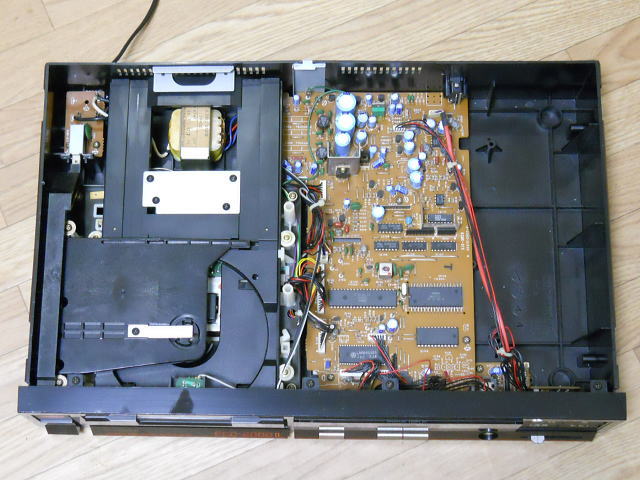

| (内部について) |

シャーシは樹脂製です。この時代は磁気歪み対策で樹脂を使っている機種がたくさんありました。

フロントパネルも樹脂製で天板は0.9mmの鋼板製。一口に鋼板といっても強度は様々で、この天板は強度はたいしてありません。また防振材なども付いていないので叩けばよく鳴ります。

脚はインシュレーターではなく本体のモールドで、ゴムシートが貼られています。実測重量は3.8kg。

内部は左側がメカと電源トランスがあり、メカの下にはサーボ回路の一部があります。右側のメイン基板は手前がサーボ、信号処理とシステムコントロールなどのデジタル回路、奥は左側に電源回路、右側がオーディオ回路となっています。

メイン基板はミニコンポサイズに合う寸法で作られているので、同時期に発売されたSANYO CDP-07あたりと、共用しているのかもしれません。

|

|

|

| 底面 |

|

| (電源回路) |

電源トランスは海外向けが110ひと220Vに対応したトランスだったのに対し、国内向けということで100Vのトランスが積まれています。

依田電機産業製の17.2VAで、いちおう別巻線ですがわずか2系統しかないので、デジタル・アナログ混在で使われています。

電解コンデンサはルビコンの25V・2200μFが2本など。電源コードは細い並行コードです。

|

|

|

|

| 電源トランス |

|

電源回路 |

|

| (デジタル回路 サーボ・信号処理・システムコントロール) |

サーボ回路はメカの下とメイン基板に分かれています。メインとなるサーボ制御用のチップはYAMAHA製の「YM3531」で、EFMやサブコード復調など信号処理回路も内蔵しています。

誤り訂正などを行うのはYAMAHA製の「YM2201」で、RAMはStar Micronics製の「MPD4016CX」です。システムコントロール用のマイコンはサンヨー製の「LM6402」です。

|

|

|

|

| デジタル回路 |

|

サーボ制御

YAMAHA YM3531 |

|

|

|

|

|

|

信号処理

YAMAHA YM2201 |

|

システムコントロール

SANYO LA6402 |

|

| (オーディオ回路) |

デジタルフィルターはYAMAHA製の「YM2201」に、内蔵されたものを使用しており2倍オーバーサンプリングです。

D/AコンバータはSANYO製の、ヘックスバッファ・コンバーター「LC4050B」2個と、東芝製のゲートIC「TC74HC32」「TC74HC08」、それと抵抗だけで構成されています。

上記のYM2201には各ビットごとに出力する機能があり、この信号をICで受けて抵抗に流すことで、簡易なラダー抵抗型のDACとなっているようです。

これを沖電気製「MSM4053RS」を使ってスイッチングし、左右のチャンネルの音を分離しています。

その後は三菱製のオペアンプ「5820」を使ったサンプルホールド回路、デエンファシス回路、ローパスフィルターはJRC製の「4558DX」を使用したアクティブ型。そしてラインアンプ、ミューティングと一通りの回路がありますが、どれも最低限のパーツで構成されているという感じです。

電解コンデンサはルビコン製を使用しています。

|

|

|

|

| DAC部分の回路 |

|

サンプルホールド回路 |

|

|

|

|

|

|

| ローパスフィルター |

|

|

|

| (ピックアップ・ドライブメカ) |

ピックアップ・ドライブメカはチャッキングアーム式です。ピックアップは自社製の3ビームで、スライドはギヤ式です。

|

|

|

|

| ピックアップ・ドライブメカ |

|

ピックアップ |

|

| (出力端子) |

| リアパネルの出力端子はアナログの固定出力1系統だけです。 |

|

|

|

| 出力端子 |

|

|

|